La masse musculaire squelettique et la myostéatose pour contrer le paradoxe de l'obésité

MARDI 28 JANVIER 2025 Soyez le premier à réagir

Soyez le premier à réagirEn oncologie, le seul IMC ne reflète pas avec précision la santé métabolique et le pronostic de cancer. L’évolution de la masse musculaire squelettique et de la densité osseuse apportent dans ce cas un complément d’information appréciable. C’est ce que cherche à prouver une étude coréenne qui cible la masse musculaire squelettique et la myostéatose par TDM à cette fin.

Bien que l’obésité soit largement reconnue comme un facteur de risque cardiovasculaire important et un facteur contribuant à l’augmentation du risque et de la mortalité dans divers cancers, l’indice de masse corporelle (IMC), qui permet de la quantifier, peut être liée à de meilleurs résultats cliniques dans certaines maladies, cardiovasculaires ou oncologiques.

Le seul IMC ne reflète pas avec précision la santé métabolique et le pronostic de cancer

Cette observation contre-intuitive, connue sous le nom de paradoxe de l’obésité, est particulièrement notable dans une cohorte de patients atteints d’un cancer du poumon ayant subi une intervention chirurgicale. Et pour l’instant, le mécanisme sous-jacent à ce paradoxe dans le cancer reste largement inexploré et mal compris.

L’inclusion de l’IMC comme mesure principale de l’obésité est basée sur sa simplicité, son côté pratique et son utilisation généralisée en milieu clinique mais elle ne fait pas de distinction entre la masse musculaire et la masse grasse et ne fournit pas d’informations sur la répartition des graisses, comme la graisse sous-cutanée et viscérale, qui sont essentielles pour comprendre la santé métabolique et le pronostic du cancer.

L’inclusion de l’IMC comme mesure principale de l’obésité est basée sur sa simplicité, son côté pratique et son utilisation généralisée en milieu clinique mais elle ne fait pas de distinction entre la masse musculaire et la masse grasse et ne fournit pas d’informations sur la répartition des graisses, comme la graisse sous-cutanée et viscérale, qui sont essentielles pour comprendre la santé métabolique et le pronostic du cancer.

L’évolution de la masse musculaire squelettique et de la densité osseuse apportent un complément appréciable

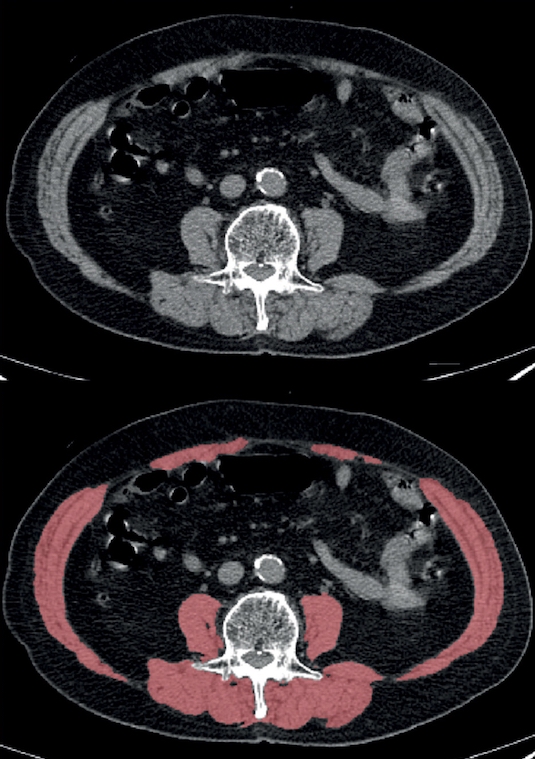

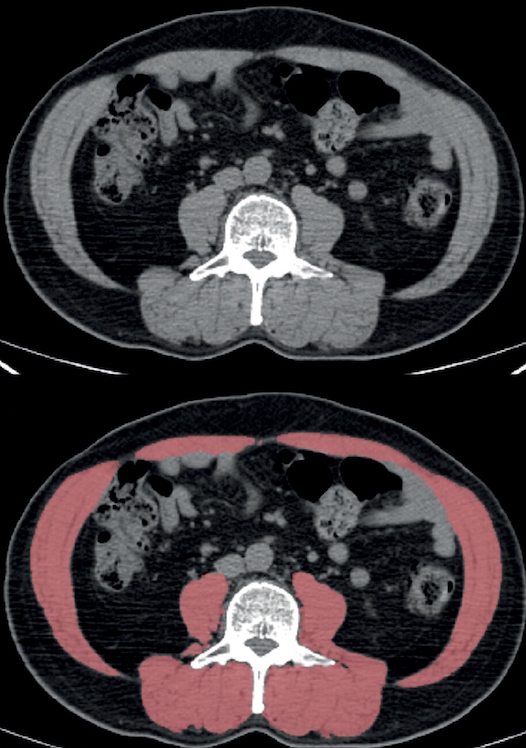

C’est ainsi que le rôle des muscles squelettiques, en particulier chez les patients atteints de cancer, semble non négligeable, de même que la sarcopénie, caractérisée par une réduction de la force, de la quantité et de la qualité des muscles squelettiques. Dans ce cadre, c’est la tomodensitométrie (TDM) qui rend mossible l’évaluation de la masse et de la radiodensité des muscles squelettiques, ce qui peut indiquer une infiltration de graisse dans les muscles, la myostéatose.

Cette évaluation complète de la santé des muscles squelettiques est essentielle car une diminution de la masse musculaire squelettique et de la radiodensité est souvent de mauvais pronostic dans divers cancers, comme le cancer du poumon non à petites cellules. Une étude rétrospective coréenne publiée dans la Revue Radiology cible des patients coréens atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules ayant fait l’objet d’une résection curative entre janvier 2008 et décembre 2019.

Une étude coréenne cible la masse musculaire squelettique et la myostéatose par TDM

Les patients ont été classés en groupes non obèses (IMC < 25) ou obèses (IMC ≥ 25). L'état des muscles squelettiques a été évalué par TDM au niveau de la troisième vertèbre lombaire. La faible masse musculaire squelettique (LSMM) a été définie comme le quartile le plus bas spécifique au sexe. L’analyse de régression de Cox a été utilisée pour évaluer les associations entre l’IMC et l’état musculaire avec la survie globale.

Les patients ont été classés en groupes non obèses (IMC < 25) ou obèses (IMC ≥ 25). L'état des muscles squelettiques a été évalué par TDM au niveau de la troisième vertèbre lombaire. La faible masse musculaire squelettique (LSMM) a été définie comme le quartile le plus bas spécifique au sexe. L’analyse de régression de Cox a été utilisée pour évaluer les associations entre l’IMC et l’état musculaire avec la survie globale.

Les chercheurs ont ainsi inclus 7 076 patients (âge moyen, 62,5 ans ± 9,7; 4 081 hommes), dont 2 512 (35,5 %) avaient un IMC supérieur ou égal à 25 (groupe obèse). Dans le contexte d'absence de LSMM et de myostéatose, les patients du groupe obèse avaient une survie globale plus longue que les patients du groupe non obèse. Les associations entre l'obésité et une mortalité plus faible ont été observées uniquement chez les patients de sexe masculin et chez les patients ayant déjà fumé qui étaient sans LSMM et sans myostéatose, avec un effet différent selon le sexe et le statut tabagique.

« Sur la base des résultats de cette étude, il est proposé que les patients obèses dont la qualité et la quantité du muscle squelettique sont préservées puissent être à l’origine du paradoxe de l’obésité, soulignant la contribution essentielle du muscle squelettique à ce phénomène », précisent les auteurs.

Paolo Royan