Le thrombus, facteur de risque de rupture d'un anévrisme aortique ?

LUNDI 27 JANVIER 2020 Soyez le premier à réagir

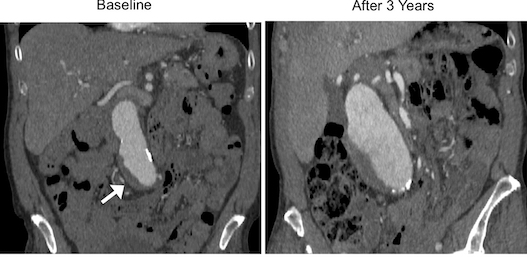

Soyez le premier à réagirLa présence d'un caillot de sang sur la paroi de l'aorte chez les personnes atteintes d'anévrismes de l'aorte abdominale est associée à une croissance plus rapide et potentiellement dangereuse de l'anévrisme, selon une étude majeure publiée dans la revue Radiology. Ces résultats pourraient aider à identifier les patients qui ont besoin d'un traitement plus agressif et d'une imagerie de suivi plus fréquente après leur diagnostic initial.

Les décisions de traiter chirurgicalement un anévrisme de l’aorte sont basées sur son diamètre. Les patients présentant des anévrismes de plus de 5,5 cm (cm) sont en général aiguillés vers la chirurgie, tandis que ceux de moins de 5,5 cm sont le plus souvent surveillés par imagerie à intervalles réguliers. L'échographie et l'imagerie en coupes tomodensitométriques ou IRM sont couramment utilisées.

Quelle influence du thrombus intraluminal sur le risque de rupture de l’anévrisme ?

Cependant, cette stratégie de gestion basée sur le diamètre a des limites, car un nombre considérable de petits anévrismes se rompent, selon le premier auteur d’une étude sur le sujet parue dans Radiology, le Dr Chengcheng Zhu, chercheur au Département de radiologie et d'imagerie biomédicale de l'Université de Californie à San Francisco. Le Dr Zhu et ses collègues ont concentré leur étude sur le thrombus intraluminal, situé sur la paroi de l'aorte à l'emplacement de l'anévrisme. Les thrombus intraluminaux sont présents dans la majorité des anévrismes proches du seuil de 5,5 cm, et dans un nombre considérable d'anévrismes plus petits. Malgré leur prévalence, l'influence de ces caillots sur la croissance des anévrismes de l'aorte abdominale et le risque de rupture n'est pas encore entièrement comprise.

Un nouveau facteur de risque que peut potentiellement signaler le radiologue

Pour en savoir plus, les chercheurs ont utilisé l'imagerie à haute résolution avec de scanner ou d’IRM pour évaluer 225 hommes atteints d'anévrisme de l'aorte abdominale. Le suivi a duré en moyenne plus de 3 ans. Un peu plus de la moitié des patients avaient un thrombus intraluminal. Les anévrismes de ceux qui avaient un thrombus intraluminal étaient plus gros au départ et ont augmenté de 2 millimètres (mm) par an, deux fois plus vite que le taux de croissance de 1 mm par an chez les personnes sans thrombus intraluminal.

Pour en savoir plus, les chercheurs ont utilisé l'imagerie à haute résolution avec de scanner ou d’IRM pour évaluer 225 hommes atteints d'anévrisme de l'aorte abdominale. Le suivi a duré en moyenne plus de 3 ans. Un peu plus de la moitié des patients avaient un thrombus intraluminal. Les anévrismes de ceux qui avaient un thrombus intraluminal étaient plus gros au départ et ont augmenté de 2 millimètres (mm) par an, deux fois plus vite que le taux de croissance de 1 mm par an chez les personnes sans thrombus intraluminal.

"Un anévrisme avec thrombus se développe beaucoup plus rapidement qu'un anévrisme sans thrombus, remarque le Dr Zhu. Notre étude a examiné un grand nombre de patients avec un suivi relativement long pour confirmer que le thrombus est un nouveau facteur de risque qui peut être potentiellement signalé par les radiologues."

Des effets biochimiques sur la paroi artérielle

Bien que l'étude n'ait pas examiné les raisons pour lesquelles la présence d'un thrombus avait un impact si dramatique sur les anévrismes, le Dr Zhu a noté qu'il avait probablement des effets biochimiques nocifs sur la paroi vasculaire. "Lorsque la paroi du vaisseau est recouverte de thrombus, le manque d'oxygène affaiblit la paroi du vaisseau, ce qui rend l'anévrisme susceptible de croître plus rapidement et de se rompre", poursuit-il. Les résultats suggèrent que les calendriers de suivi d'imagerie pourraient devoir être ajustés pour les patients dont l'anévrisme comporte un thrombus. Les protocoles actuels d'imagerie de suivi sont basés sur la taille de l'anévrisme et ne tiennent pas compte de l'absence ou de la présence de celui-ci.

"Un patient à haut risque peut nécessiter une surveillance plus étroite, conclut le Dr Zhu. Si chez les patients atteints d'un thrombus, l'anévrisme croît deux fois plus vite, un raccourcissement de l'intervalle de surveillance pourrait être envisagé." Le Dr Zhu a déclaré enfin que davantage de recherches étaient nécessaires avant que la détection des thrombus ne soit intégrée dans les protocoles cliniques. Pour l'instant, les résultats fournissent une autre information à utiliser pour déterminer le pronostic des patients atteints de cette condition potentiellement dangereuse.

Bruno Benque avec RSNA