L'imagerie fonctionnelle: un outil désormais indispensable aux oncologues

LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 Soyez le premier à réagir

Soyez le premier à réagir

Parmi l'arsenal de dispositifs diagnostiques dont peuvent bénéficier les patients en oncologie, l'imagerie fonctionnelle fait désormais partie des outils de référence. Lors de sa conférence, en ouverture des JFR 2013, le Pr Éric de Kerviler, du Service de Radiologie de l'Hôpital St-Louis à Paris, a tracé les contours de cette discipline, qui utilise les possibilités du PETScan et de l'IRM, et qui fait aujourd'hui partie intégrante du suivi thérapeutique et de l'adaptation individualisée des traitements en cancérologie.

Observer le métabolisme des tumeurs

Les pratiques thérapeutiques oncologiques font appel, généralement à l'association de la chimiothérapie et aux thérapies ciblées, qui stoppent la vascularisation des cellules cancéreuses ou empêchent les protéines de les faire proliférer. Au cours du traitement, généralement après un premier cycle, le PETScan donne des informations sur le métabolisme des tumeurs, grandes consommatrices de glucose. Grâce à un dérivé radioactif de celui-ci, le FDG (18-Fluoro-2-deoxy-glucose), le TEP permet de mesurer l'activité de ces tumeurs, le scanner en assurant le suivi morphologique. Le traitement peut alors être allégé, en cas de régression, ou orienté vers une nouvelle stratégie.

Évaluer leur vascularisation, leur densité, leur chimiosensibilité

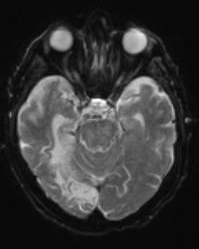

On utilise l'IRM fonctionnelle pour les mêmes raisons, mais pour obtenir des informations sensiblement différentes. Pour l'IRM de perfusion, il s'agit de contrôler le développement vasculaire après traitement. L'IRM de diffusion, quant à elle, étudie la densité cellulaire de la tumeur, à l'aide du coefficient apparent de diffusion (ADC). Ainsi, lorsque le patient montre une bonne réponse au traitement, l'ADC est augmenté par rapport à l'aspect tumoral initial. Enfin, la spectrométrie par résonance magnétique permet d'évaluer précocement la chimiosensibilité des tissus.

Les limites d'une discipline récente

Ces différentes applications représentent une avancée certaine pour les oncologues, qui peuvent littéralement personnaliser leur protocoles thérapeutiques. Une iconographie présentée par le Pr de Kerviler décrivait en effet les progrès de la technologie dans ce secteur. Ainsi, en 1990, seul le scanner pouvait, avec peu de précision, décrire des métastases hépatiques, alors qu'en 2000, une IRM en dénombrait 3, tandis qu'aujourd'hui, pour le même sujet, l'IRM de diffusion permet d'en décrire 6.

Mais l'imagerie fonctionnelle a encore des limites. Ainsi, le TEP n'apporte pas toutes les garanties pour les tumeurs cérébrales, et ne peut pas tracer tous les types de tumeurs, car elles ne fixent pas toutes le FDG. Mais d'autre traceurs font l'objet d'essais cliniques. Quant à l'IRM, ses performances pour le corps entier sont insuffisantes dans ce domaine, ce qui contraint les praticiens à réaliser des examens sur un organe précis.

L'imagerie fonctionnelle permet donc, selon le Pr de Kerviler, de regarder le cancer autrement. Elle apporte des informations au stades diagnostique, thérapeutique précoce, et en fin de traitement. Elle assure un suivi optimisé des patients et permet à l'imagerie de dépasser les limites de l'évaluation morphologique.

Bruno Benque