L'immunoTEP pour explorer la dissémination du virus du COVID long

VENDREDI 11 AVRIL 2025 Soyez le premier à réagir

Soyez le premier à réagirLes recherches sur la dissémination du COVID long dans les tissus autres que respiratoires, intestinales ou génitales sont incomplètes. Une étude franco-hollandaise publiée dans la Revue Nature met en œuvre l’immunoTEP corps entier pour identifier la présence d’antigènes du SARS-CoV-2 dans divers organes de macaques. Un radiotraceur y est notamment spécialement développé pour se lier à la protéine de pointe du SARS-CoV-2.

Les traitements et vaccins actuellement disponibles ont réduit le taux de mortalité due au SarsCoV-2 mais le virus continue d'évoluer pour échapper à la pression immunitaire. Si bien que la dissémination précoce du virus dans les tissus, l'établissement d'un éventuel réservoir viral et l'impact du COVID long ne sont pas encore totalement compris.

Des recherches sur les primates pour identifier la dissémination du COVID long dans les tissus

Si la localisation du virus est désormais identifiée dans les poumons, le tractus intestinal et les voies génitales, la dissémination du virus vers d'autres tissus, en particulier le cerveau, reste à établir avec précision. Dans une étude franco-hollandaise, publiée dans la Revue Nature, des chercheurs utilisent des modèles expérimentaux d'infection par le SARS-CoV-2 sur des animaux, notamment des primates non humains (PNH), pour établir les mécanismes de dissémination.

Si la localisation du virus est désormais identifiée dans les poumons, le tractus intestinal et les voies génitales, la dissémination du virus vers d'autres tissus, en particulier le cerveau, reste à établir avec précision. Dans une étude franco-hollandaise, publiée dans la Revue Nature, des chercheurs utilisent des modèles expérimentaux d'infection par le SARS-CoV-2 sur des animaux, notamment des primates non humains (PNH), pour établir les mécanismes de dissémination.

Comme chez l'homme, les symptômes graves ne surviennent que dans quelques situations et sont souvent associés à des comorbidités. Au cours des cinq dernières années, les PNH ont été largement utilisés pour évaluer l'efficacité des traitements et des vaccins, avec une préférence sur le modèle du macaque cynomolgus (MC). Il permet de contrôler la dose inoculée et la méthode d'exposition, ainsi que d’effectuer un suivi de la maladie et la dynamique de la réponse de l'hôte. De plus, le modèle NHP permet d'accéder aux analyses tissulaires nécessaires à une meilleure compréhension de la biodistribution du virus in vivo.

L’immunoTEP corps entier identifie la présence d’antigènes du SARS-CoV-2 dans divers organes de macaques

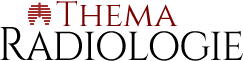

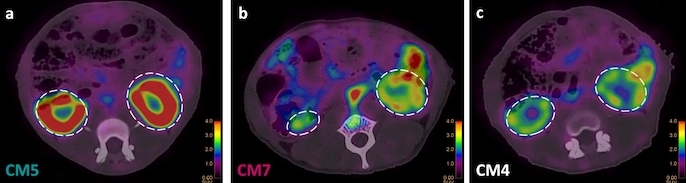

Les chercheurs ont recours, dans cet essai, au TEPScan au [18F]-fluorodésoxyglucose (18FDG) utilisé depuis quelques années pour identifier l'infection par le SARS-CoV-2 chez les NHP, matérialisée par des lésions pulmonaires inflammatoires, ainsi que l'activation des organes lymphoïdes secondaires, mais sans preuve d'implication virale directe. Ils démontrent ici la présence des antigènes du SARS-CoV-2 par immunoPET corps entier à l'aide d'un anticorps monoclonal non neutralisant radiomarqué ciblant spécifiquement un épitope préservé de la protéine de pointe du virus.

Ils démontrent notamment la persistance de l'antigène dans les poumons et le cerveau d'animaux convalescents infectés par le SARS-CoV-2, ce qui pourrait être d'un grand intérêt pour les études sur le COVID long, ainsi que sur la distribution du virus dans divers organes de macaques infectés de manière aiguë.

Un radiotraceur spécialement développé pour se lier à la protéine de pointe du SARS-CoV-2

Ils ont, pour ce faire, développé un traceur d'anticorps monoclonal (AcM) radiomarqué basé sur l'AcM humain COVA1-27, sélectionné parmi plusieurs autres AcM COVA pour sa forte affinité pour la protéine Spike du SARS-CoV-2. Ils ont évalué l'impact de la radiochimie sur la capacité de COVA1-27 à se lier à la protéine de pointe du SARS-CoV-2.

Pour compléter leurs travaux, ils évoquent d'autres études incluant l’immunoPET de COVA1-27 qui pourraient également être menées sur des animaux exposés à d'autres variants du SARS-CoV-2 d'intérêt ou utilisant d'autres voies d'exposition (par exemple, les aérosols), car ces conditions pourraient mieux reproduire l'infection naturelle. Afin de mieux étudier la présence du virus dans le cerveau à l'avenir, un radiotraceur à base de nanocorps pourrait être utilisé pour augmenter la pénétration de la barrière hémato-encéphalique.

Pour compléter leurs travaux, ils évoquent d'autres études incluant l’immunoPET de COVA1-27 qui pourraient également être menées sur des animaux exposés à d'autres variants du SARS-CoV-2 d'intérêt ou utilisant d'autres voies d'exposition (par exemple, les aérosols), car ces conditions pourraient mieux reproduire l'infection naturelle. Afin de mieux étudier la présence du virus dans le cerveau à l'avenir, un radiotraceur à base de nanocorps pourrait être utilisé pour augmenter la pénétration de la barrière hémato-encéphalique.

En détectant directement les antigènes du SARS-CoV-2 in vivo grâce à une technique d'imagerie non invasive combinant ciblage direct du virus et suivi longitudinal, ce qui constitue un outil innovant et performant pour étudier la physiopathologie et la propagation virale de la COVID-19, les chercheurs évoquent une extension des études sur la COVID long en ciblant la persistance des antigènes dans des organes clés tels que le cerveau et les poumons, ainsi que l'efficacité des traitements et des vaccins en évaluant leur impact sur la distribution du SARS-CoV-2 dans les tissus.

Paco Carmine