L'IRM fonctionnelle détecte les lésions cérébrales traumatiques invisibles à l'imagerie classique

MERCREDI 02 AVRIL 2025 Soyez le premier à réagir

Soyez le premier à réagirUne étude publiée dans la Revue Radiology indique que les explosions ont des répercussions plus importantes sur le cerveau les militaires les plus exposés. Ce travail révèle notamment qu’un cerveau normal à l’exploration classique peut s’avérer pathologique à l’IRM fonctionnelle et qu’un traumatisme léger mais répété peut avoir des effets durables.

Les traumatismes crâniens ont diverses conséquences négatives pour le personnel militaire, affectant à la fois la structure et le fonctionnement du cerveau. Ces effets sont particulièrement alarmants pour les membres des forces d'opérations spéciales, souvent victimes de multiples blessures par explosion.

Des traumatismes crâniens légers à ne pas négliger

Comprendre les implications neuroradiologiques à long terme des blessures par explosion répétées est complexe en raison de la variabilité des blessures en termes d'intensité, de force et de récurrence, soulignant les implications neurologiques multi-échelles des traumatismes répétés.

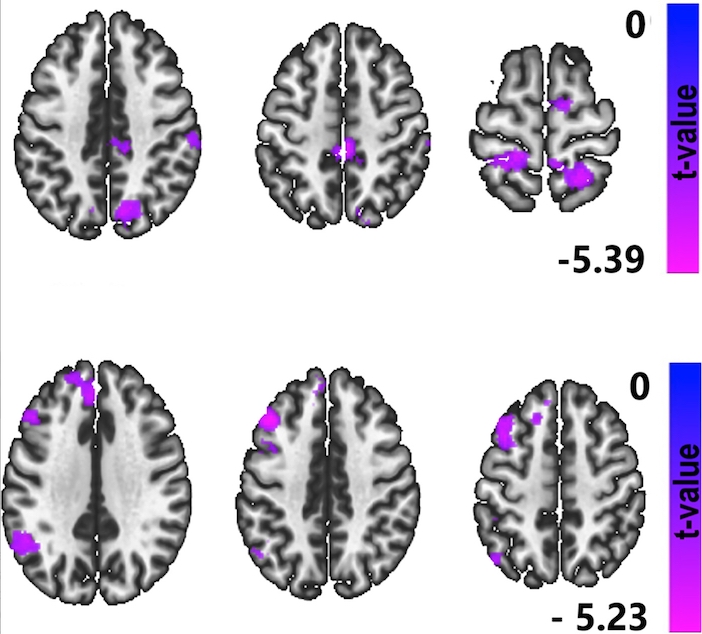

Une équipe de recherche américaine a publié une étude dans la Revue Radiology au cours de laquelle elle a analysé les données d'IRM structurelles et fonctionnelles au repos de membres des forces d'opérations spéciales. Ce travail cible en particulier la relation entre la fréquence des blessures par explosion, la persistance des symptômes cliniques et les modifications associées des mesures de volume dans le cortex cérébral, ainsi que les modifications de la connectivité fonctionnelle.

Une équipe de recherche américaine a publié une étude dans la Revue Radiology au cours de laquelle elle a analysé les données d'IRM structurelles et fonctionnelles au repos de membres des forces d'opérations spéciales. Ce travail cible en particulier la relation entre la fréquence des blessures par explosion, la persistance des symptômes cliniques et les modifications associées des mesures de volume dans le cortex cérébral, ainsi que les modifications de la connectivité fonctionnelle.

Des explosions aux répercussions plus importantes chez les militaires les plus exposés

La connectivité fonctionnelle désigne l'activité entre différentes régions cérébrales, reflétant la manière dont elles interagissent et échangent des informations pour soutenir divers processus cognitifs et comportementaux.

« Nous avons constaté que les militaires les plus exposés aux explosions présentaient des symptômes plus graves, notamment des troubles de la mémoire, des difficultés émotionnelles et des signes de stress post-traumatique, et que leur cerveau présentait une connectivité plus faible dans des zones clés, explique l'auteur principal, le Dr Andrea Diociasi, neuroradiologue et ancien chercheur au département de radiologie du Massachusetts General Hospital et de la Harvard Medical School de Boston (Massachussetts – USA). En résumé, les traumatismes répétés semblent affaiblir la communication interne du cerveau. »

Une étude révèle qu’un cerveau normal à l’exploration classique peut s’avérer pathologique à l’IRM fonctionnelle

L'étude a porté sur 212 militaires ayant des antécédents d'exposition répétée à des explosions, qui ont bénéficié d'un psychodiagnostic et d'une évaluation neuroradiologique complète. Le groupe de militaires a été divisé en deux ensembles de données pour le développement et la validation du modèle, et chaque ensemble de données a été divisé en groupes d'exposition élevée et faible en fonction de l'exposition des participants à divers explosifs. Un groupe témoin externe de 212 participants en bonne santé, appariés selon l'âge et le sexe, a été inclus dans l'analyse volumétrique.

« Nous avons examiné plus de 200 membres des forces d'opérations spéciales exposés à des explosions, poursuit le Dr Diociasi. Bien que leur cerveau paraisse normal lors des examens traditionnels, nous avons utilisé l'IRM avancée pour constater que les personnes les plus exposées présentaient des différences notables en termes d'activité et de structure cérébrales ».

Un traumatisme léger mais répété peut avoir des effets durables

Les militaires ont également signalé davantage de symptômes tels qu'anxiété, sautes d'humeur, irritabilité, troubles de la concentration, pertes de mémoire, ralentissement de la pensée, maux de tête, nausées, fatigue, étourdissements et troubles de l'équilibre. « Ces symptômes étaient significativement plus fréquents chez les personnes fortement exposées aux explosions et étaient liés à des modifications mesurables de la connectivité cérébrale à l'imagerie avancée, ajoute-t-il. Plus une personne avait subi d'explosions, plus ces symptômes avaient tendance à apparaître et plus ses fonctions cérébrales semblaient affectées. »

Les militaires ont également signalé davantage de symptômes tels qu'anxiété, sautes d'humeur, irritabilité, troubles de la concentration, pertes de mémoire, ralentissement de la pensée, maux de tête, nausées, fatigue, étourdissements et troubles de l'équilibre. « Ces symptômes étaient significativement plus fréquents chez les personnes fortement exposées aux explosions et étaient liés à des modifications mesurables de la connectivité cérébrale à l'imagerie avancée, ajoute-t-il. Plus une personne avait subi d'explosions, plus ces symptômes avaient tendance à apparaître et plus ses fonctions cérébrales semblaient affectées. »

Le Dr Diociasi indique que, dans des populations très différentes, la même tendance se dégage : un traumatisme léger mais répété peut avoir des effets durables. « Nous validons et approfondissons des travaux antérieurs portant sur une population beaucoup plus large et très spécifique – les forces d'opérations spéciales – tout en montrant que ces problèmes dépassent probablement le cadre militaire, précise-t-il. Il en résulte que nous devons repenser notre perception des lésions cérébrales « légères », non seulement chez les soldats, mais aussi dans l'ensemble de la société. »

Des régions cérébrales plus volumineuses chez les personnes les plus exposées

L'étude remet en question l'idée selon laquelle les lésions « invisibles » sont inoffensives. De nombreuses personnes subissent plusieurs chocs crâniens au cours de leur vie, que ce soit lors du service militaire, de la pratique sportive, d'accidents ou d'autres causes. Les résultats montrent que même si ces lésions ne causent pas de dommages visibles à l'imagerie standard, elles peuvent néanmoins modifier le fonctionnement du cerveau.

« Nous avons également constaté que certaines régions du cerveau étaient plus volumineuses chez les personnes les plus exposées, ce qui pourrait refléter des modifications tissulaires à long terme, comme des cicatrices, révèle encore le Dr Diociasi. Ces lésions ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais elles sont bien réelles, et nous pouvons désormais commencer à les mesurer. »

Les résultats de cette étude révèlent d’autre part que, même lorsque le cerveau semble « normal », il peut néanmoins présenter des signes cachés de traumatisme que les radiologues peuvent désormais détecter. Cela ouvre la voie à une détection plus précoce, à un meilleur traitement et à une meilleure compréhension de l’impact des traumatismes répétés sur le cerveau au fil du temps.

Le Dr Diociasi a expliqué qu’avec leur approche multimodale, les chercheurs ont tenté de relier les points clés. « Mais même aujourd’hui, de nombreuses lacunes subsistent et le défi à relever est de les combler », conclut-il.

Paolo Royan