Pas de corrélation franche entre hyperdensité cérébrale à l'IRM et traumatisme cranien léger

MERCREDI 05 MARS 2025 Soyez le premier à réagir

Soyez le premier à réagirSelon une recherche publiée dans l'American Journal of Roentgenology (AJR), les hyperdensités de la substance blanche (WMH) sont courantes sur les images FLAIR haute résolution à l'IRM 3T. Mais elles ne peuvent servir de biomarqueur de lésion cérébrale traumatique légère (mini Traumatic Brain Injury - mTBI).

Dans le concert des traumatismes crâniens, les commotions cérébrales sont les pathologies les plus légères. Bien que la plupart des patients atteints de mTBI se rétablissent en 2 à 4 semaines, les déficiences liées au mTBI varient en gravité et, chez 5 à 20 % des patients, provoquent des déficits neurologiques et neuropsychologiques durables, des séquelles physiopathologiques défavorables ou un handicap.

De nombreuses possibilités pour expliquer les hyperdensités de la substance blanche en IRM

L’un des challenges dans la prise en charge de ces patients est le manque de biomarqueurs objectifs pour guider le diagnostic, la classification et le pronostic. Ainsi, la tomodensitométrie (TDM) et l’IRM sont généralement normales après une commotion cérébrale. De plus, des anomalies structurelles sur l'IRM cérébrale de routine chez les patients atteints de mTBI peuvent être sans rapport avec la blessure.

L’un des challenges dans la prise en charge de ces patients est le manque de biomarqueurs objectifs pour guider le diagnostic, la classification et le pronostic. Ainsi, la tomodensitométrie (TDM) et l’IRM sont généralement normales après une commotion cérébrale. De plus, des anomalies structurelles sur l'IRM cérébrale de routine chez les patients atteints de mTBI peuvent être sans rapport avec la blessure.

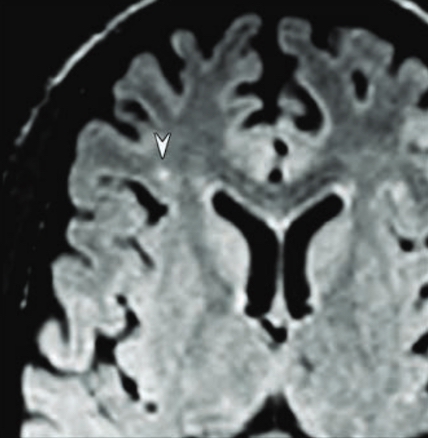

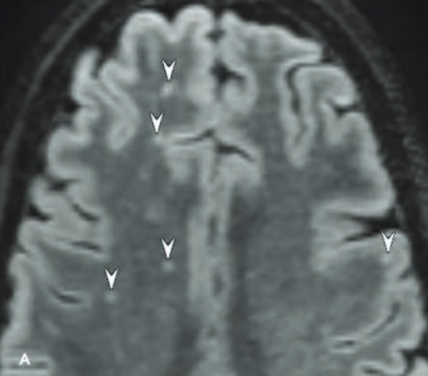

En IRM, les hyperdensités de la substance blanche (WMH), sur les séquences pondérées en T2 en particulier, ont été identifiées comme un marqueur possible de mTBI, signifiant potentiellement une rupture axonale. De plus, bien que les commotions cérébrales soient associées à un risque accru d'événements neurologiques indésirables, notamment d'AVC, d'altération de la cognition, d'altération de l'équilibre et de mortalité et soient répandus dans diverses affections neurologiques, elles se développent également dans le cadre du vieillissement normal. Étant donné leur prévalence dans diverses conditions cliniques et chez des individus en bonne santé, l’interprétation clinique des WMH dans le contexte d’un traumatisme cérébral léger est difficile.

Un protocole haute résolution à 3T pourrait permettre une interprétation cohérente des hyperdensités

Les recherches visant à caractériser la prévalence et la signification clinique des WMH au sein des mTBI ont produit des résultats incohérents. Certains travaux en trouvent chez 81 % des patients présentant des symptômes persistants dus à un mTBI, contre 60 % des patients témoins en bonne santé, alors que d’autres données n’indiquent aucune différence dans la prévalence des commotions entre les patients avec et sans mTBI.

De même, les WMH ont montré des relations variables avec les implications cliniques ou la gravité des symptômes. Les divergences dans la littérature peuvent être liées à la nature hétérogène du mTBI, aux systèmes de classification variables des WMH, aux progrès de la technologie IRM et aux différences entre les protocoles IRM. Par exemple, la représentation précise des WMH peut être affectée par la résolution spatiale et le rapport signal/bruit associés à la technique d'IRM. En conséquence, l’utilisation d’un protocole haute résolution à 3T peut permettre une visualisation robuste des WMH, pour aider à évaluer l’importance de la découverte chez les patients atteints de mTBI.

De même, les WMH ont montré des relations variables avec les implications cliniques ou la gravité des symptômes. Les divergences dans la littérature peuvent être liées à la nature hétérogène du mTBI, aux systèmes de classification variables des WMH, aux progrès de la technologie IRM et aux différences entre les protocoles IRM. Par exemple, la représentation précise des WMH peut être affectée par la résolution spatiale et le rapport signal/bruit associés à la technique d'IRM. En conséquence, l’utilisation d’un protocole haute résolution à 3T peut permettre une visualisation robuste des WMH, pour aider à évaluer l’importance de la découverte chez les patients atteints de mTBI.

Une étude compare des patients souffrant d’un traumatisme cérébral léger à un groupe sain

Une étude américaine publiée dans l’American Journal of Roentgenology (AJR) se propose de comparer les commotions cérébrales sur l’IRM 3T haute résolution entre les individus avec et sans mTBI et d’évaluer leurs associations avec les marqueurs cliniques du mTBI. « Les commotions cérébrales n'ont pas montré de différences significatives entre les groupes mTBI et témoin, ni d'associations significatives avec les marqueurs cliniques du groupe mTBI », précise l'auteur principal de l’étude, la Dr Teena Shetty, de Hospital for Special Surgery de New York (USA).

Ce travail a inclus des individus souffrant d'un traumatisme cérébral léger aigu et un groupe témoin apparié d'individus sans traumatisme cérébral léger dans sept centres américains (novembre 2015–janvier 2018) qui ont suivi jusqu’à quatre consultations cliniques. À chaque consultation, les marqueurs cliniques de traumatisme crânien ont été testés, notamment le Rivermead Post-Concussion Symptoms Questionnaire-3 (RPQ-3), évaluant les symptômes  post-commotionnels précoces (symptômes physiques), le Rivermead Post-Concussion Symptoms Questionnaire-13 (RPQ-13), évaluant les symptômes post-commotionnels tardifs (fonctionnement psychosocial et mode de vie), et le test Balance Error Scoring System (BESS), évaluant la stabilité posturale.

post-commotionnels précoces (symptômes physiques), le Rivermead Post-Concussion Symptoms Questionnaire-13 (RPQ-13), évaluant les symptômes post-commotionnels tardifs (fonctionnement psychosocial et mode de vie), et le test Balance Error Scoring System (BESS), évaluant la stabilité posturale.

Pas de différence significative constatée entre les deux groupes de patients

De plus, les participants ont fait l’objet d’une IRM 3T à chaque consultation, avec une séquence FLAIR 3D pondérée en T2 isotrope haute résolution. Deux neuroradiologues ont examiné indépendamment les séquences FLAIR réalisées lors des consultations de référence pour détecter la présence d'au moins un WMH et de WMH anormaux (définis comme ≥ 5 foyers ponctués, au moins un foyer mesurant > 3 mm, ou au moins un foyer dans un emplacement atypique).

Cette étude prospective multicentrique ne montre pas de différence significative en termes de fréquence d’au moins un WMH (35 % contre 35 %) ou de WMH anormaux (40 % contre 35 %) entre les patients atteints d’un traumatisme cérébral léger aigu et les les personnes témoins. Dans le groupe mTBI, les WMH n’étaient pas associés à des marqueurs cliniques de traumatisme crânien.

Paco Carmine