Dépistage du cancer du sein : les raisons de l'échec

JEUDI 04 JUILLET 2024 Soyez le premier à réagir

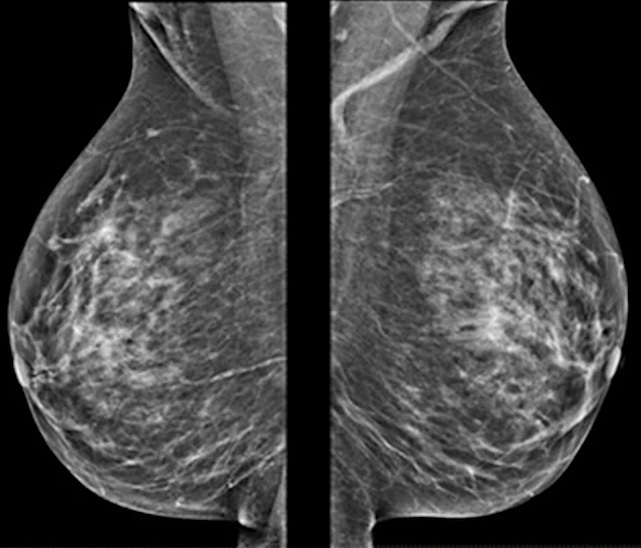

Soyez le premier à réagirSi le dépistage du cancer du sein n’atteint pas des taux de participation suffisants, c’est en partie à cause d’une organisation et d’un pilotage trop complexes. C’est ce qui ressort d’une étude menée par les chercheurs de l’Institut Droit et Santé qui pointent également une charge mentale importante et un examen de mammographie douloureux. Le taux de 75% de participation attendu pour 2025 semble loin d’être atteint.

Les données relatives à la participation des femmes au dépistage organisé du cancer du sein sont, ce n’est un secret pour personne, très en deçà des attentes de nos organismes de tutelle. Le taux national de participation pour la période 2021-2022 n’est, en effet, que de 47,7%, en baisse par rapport à l’année 2021 (50,5%).

Une organisation et un pilotage de la campagne jugées trop complexes

Dans son numéro de juin, le Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance maladie publié par l’Institut Droit et Santé consacre un article aux raisons de cette désaffection et propose quelques solutions pour y remédier. Ce document décrit notamment des disparités régionales fortes, Santé Publique France évoquant un très faible taux de participation en Ile-de-France (36,7%) et dans le Sud-Est (21,4%), ce qui peut s’expliquer, dans ces territoires urbains, par un recours à des dépistages individuels.

Dans son numéro de juin, le Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance maladie publié par l’Institut Droit et Santé consacre un article aux raisons de cette désaffection et propose quelques solutions pour y remédier. Ce document décrit notamment des disparités régionales fortes, Santé Publique France évoquant un très faible taux de participation en Ile-de-France (36,7%) et dans le Sud-Est (21,4%), ce qui peut s’expliquer, dans ces territoires urbains, par un recours à des dépistages individuels.

Parmi les causes identifiées par les chercheurs de l’Institut Droit et Santé, l’organisation des campagnes de dépistage arrive au premier plan. Depuis janvier 2019, elles sont organisées au niveau régional et pilotés par des Centres Régionaux de Coordination des Dépistages de Cancer (CRCDC), mais également au niveau national avec un certain nombre d’organismes présents dans le processus. Sont en effet cités la Direction Générale de la Santé (DGS), la Haute Autorité de Santé (HAS), l’Institut National du Cancer (INCa), l’Assurance Maladie, l’Agence Nationale de Sureté du Médicament et des produits de Santé (ANSM), et enfin Santé publique France et la Cnil.

Charge mentale liée à l’annonce et douleurs provoquées par la mammographie

En régions, les CRCDC, en lien avec les Agences régionales de santé (ARS), assurent la mise en œuvre du dispositif de dépistage, l’évaluent, assurent les relations entre les populations ciblées et les professionnels de Santé, la gestion du système d’information, ainsi que la recherche. Mais elles se plaignent de pratiques très intrusives des institutions nationales et de ne pas être associés aux décisions, ce qui a pu générer de fortes tensions.

Parmi les autres raisons invoquées par expliquer la faible participation au dépistage, sont cités la charge mentale provoquée par l’annonce de la maladie, plus forte chez les femmes que chez les hommes selon une étude de l’Institut Curie, la composante douloureuse de la mammographie proprement dite – à laquelle les industriels tentent de répondre par des innovations technologiques -, ou le manque d’information sur le dépistage organisé.

Des disparités générationnelles et socio-économiques pour l’accès à une information pertinente

L’étude de l’Institut Curie démontre que 59% des jeunes entre 18 et 24 ans pensent qu’ils ne sont pas suffisamment informés en termes de prévention concernant les facteurs de risque de cancer en général et que le niveau socio-économique des Français joue dans la perception de l’information et dans la propension à se fier aux idées reçues sur le cancer. Ainsi, selon la Ligue contre le cancer, 24% des femmes ne se sentent pas concernées car elles n’ont pas de symptômes, tandis que 11% pensent que le dépistage ne sert à rien et 7 % ne savent pas où se faire dépister.

La mammobile, une expérience prometteuse que l’on doit rendre efficiente

Pour remédier à cette problématique, des expérimentations sont réalisées, notamment les mammobiles qui circulent dans l’Hérault et dans l’Orne. Les chercheurs de l’Institut Droit et Santé font état d’un quart des dépistages ayant été réalisés par le mammobile dans l’Hérault, permettant à plus de 10 000 femmes d’accéder au dépistage, un taux qui monte à plus de 48% dans l’Orne. Cinq projets sont en cours pour mettre en place cette expérimentation en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et dans le Nord.

Pour remédier à cette problématique, des expérimentations sont réalisées, notamment les mammobiles qui circulent dans l’Hérault et dans l’Orne. Les chercheurs de l’Institut Droit et Santé font état d’un quart des dépistages ayant été réalisés par le mammobile dans l’Hérault, permettant à plus de 10 000 femmes d’accéder au dépistage, un taux qui monte à plus de 48% dans l’Orne. Cinq projets sont en cours pour mettre en place cette expérimentation en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et dans le Nord.

Ils évoquent par ailleurs un coût important du dispositif, un médecin généraliste réalisant l’examen et un radiologue assurant l’interprétation. Pour atteindre l’équilibre financier de ce dispositif, ils proposent notamment un accès aux MERM à la pratique avancée pour réaliser l’examen clinique ou l’utilisation d’outils de télétransmission des images. Ils envisagent enfin des alternatives à la mammographie, comme l’échographie, l’IRM ou la thermographie, des technologies qui ne sont pas aussi performantes ou accessibles pour cette activité.

Ce document conclut que, « malgré les difficultés énoncées et grâce aux politiques de prévention menées, on espère que sera atteint l’objectif de 75 % de participation au dépistage du cancer du sein en 2025 ». Ce taux sera tout de même difficile à atteindre dans un an.

Bruno Benque