Des niveaux de référence dosimétriques proposés pour le scanner interventionnel

Les pratiques de tomodensitométrie interventionnelle trouvent régulièrement de nouvelles indications se qui fait progresser depuis quelques années le nombre et la qualité des actes réalisés dans cette discipline. Mais il manque, en France, des niveaux de référence dosimétriques pour évaluer le risque ionisant pour les patients. Nous avons rencontré Joël Greffier, physicien médical au CHU de nîmes, qui est à l'initiative d'une étude sur le sujet et publiée dans la Revue European Radiology. Il nous décrit sa démarche et les premiers résultats qu'il a pu recueillir.

Thema Radiologie : Vous venez de publier les résultats d’une étude multicentrique proposant des niveaux de référence dosimétriques dans la pratique pour des actes interventionnels sous guidage scanner. Qu’est-ce qui a motivé cette recherche ?

Joël Greffier : Il n’existe pas, pour le moment en France, de Niveaux de Référence Diagnostique (NRD) pour des actes interventionnels sous guidage scanner (TDMI). À l’image du travail de recherche qui avait été initié par la Société Française de Physique Médicale (SFPM) et la Société Française de Radiologie (SFR) en 2017 pour 21 actes de radiologie interventionnelle, je pensais qu’il fallait impliquer les centres français pour évaluer les niveaux de dose délivrés aux patients dans ce cadre. J’ajoute qu’un groupe de travail SFPM devrait publier prochainement des NRD pour des actes chirurgicaux réalisés avec des arceaux de bloc.

Joël Greffier : Il n’existe pas, pour le moment en France, de Niveaux de Référence Diagnostique (NRD) pour des actes interventionnels sous guidage scanner (TDMI). À l’image du travail de recherche qui avait été initié par la Société Française de Physique Médicale (SFPM) et la Société Française de Radiologie (SFR) en 2017 pour 21 actes de radiologie interventionnelle, je pensais qu’il fallait impliquer les centres français pour évaluer les niveaux de dose délivrés aux patients dans ce cadre. J’ajoute qu’un groupe de travail SFPM devrait publier prochainement des NRD pour des actes chirurgicaux réalisés avec des arceaux de bloc.

T.R. : Qui a été à l’origine de ce projet et comment a-t-il été appréhendé par les différents centres de radiologie ?

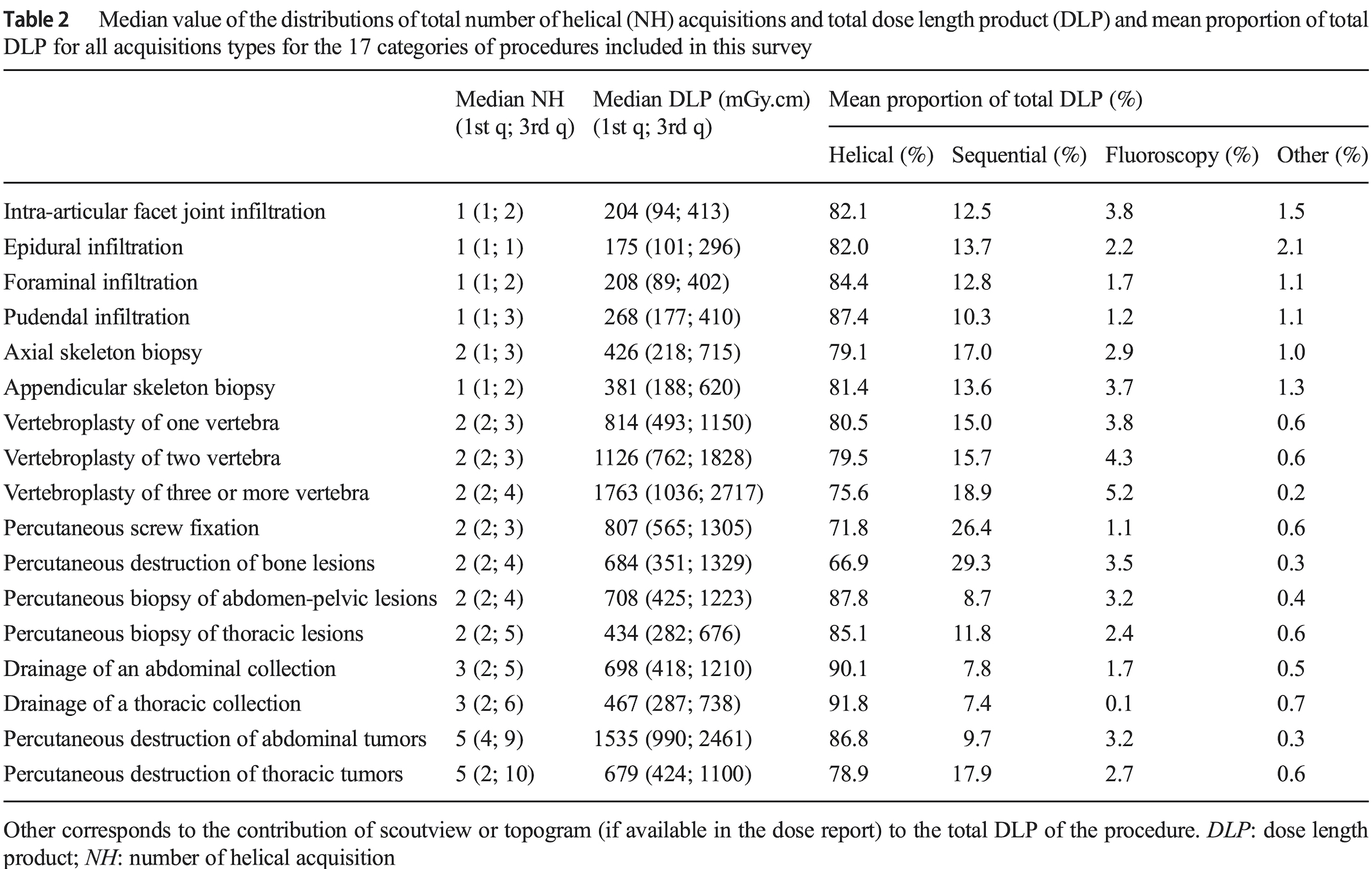

J.G. : Ce projet de recherche a été initié au CHU de Nîmes, soutenu par le Chef de Service d’imagerie le Pr Jean-Paul Beregi, et j’en ai assuré la coordination. Nous avons contacté de nombreux centres susceptibles de pratiquer ces actes via le les physiciens exerçant en imagerie et membres de la SFPM et les radiologues de la Fédération de Radiologie Interventionnelle (FRI-SFR). Nous leur avons demandé de nous envoyer les données relatives au PDL (produit dose longueur), au nombre d’acquisitions hélicoïdales et au PDL total par mode d’acquisition (hélices, séquentiel, fluoroscopie) pour 17 procédures de TDMI. La seule limite était d’envoyer entre 10 et 20 patients par acte et par centre afin d’uniformiser les résultats. Nous avons obtenu des réponses de la part de 49 centres (35 CHU, 4 CH et quelques privés et CCLC), ce qui a généré environ 5 000 patients inclus dans l’étude.

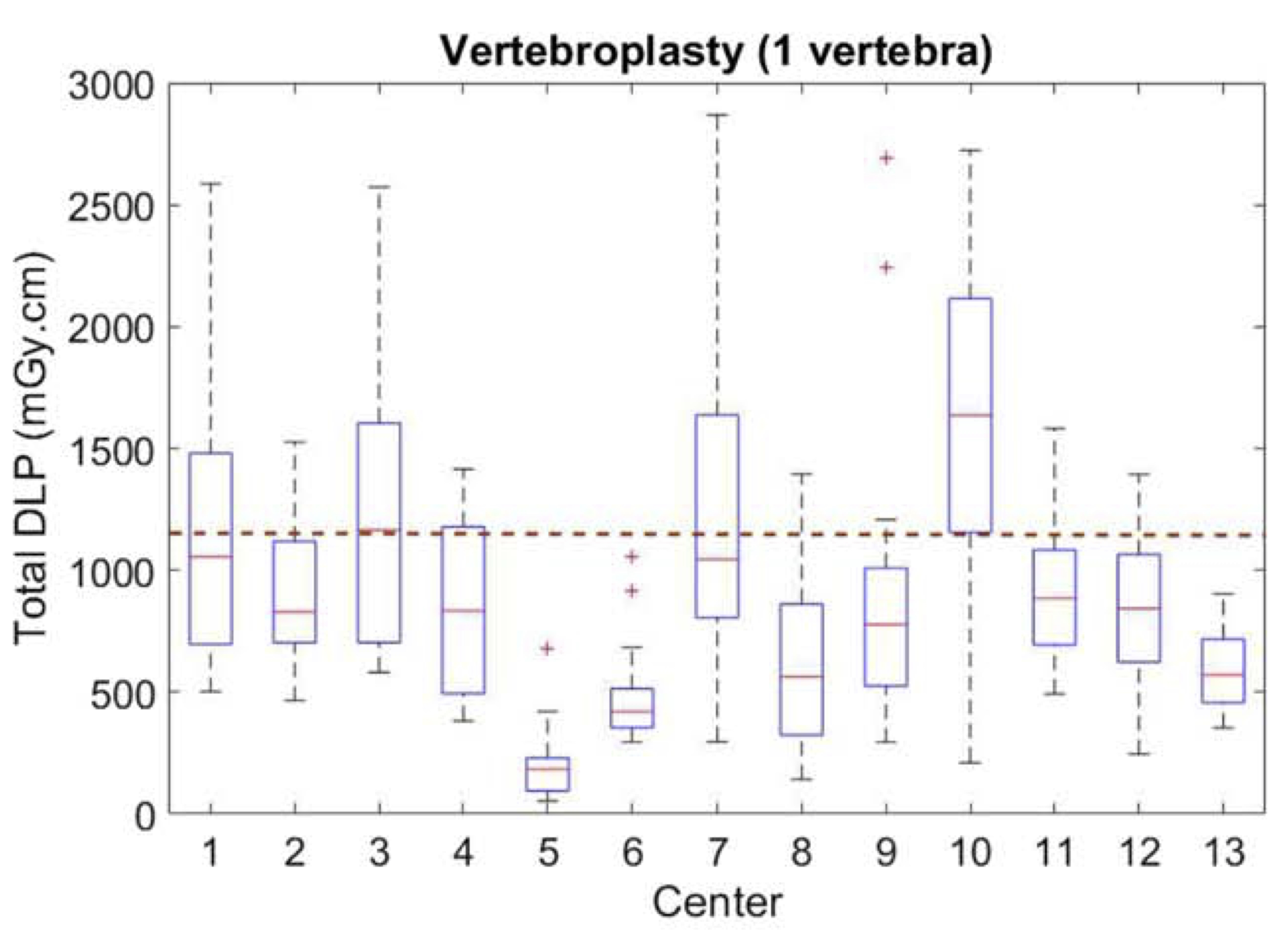

T.R. : Les matériels utilisés et les habitudes de travail sont souvent différentes dans cette discipline. Avez-vous identifié des écarts importants d’un endroit à l’autre pour la même procédure ?

J.G. : Il existe en effet des différences dans les résultats dosimétriques que nous avons reçus. Cela est dû au type de scanner utilisé, et notamment à la disponibilité d’un module interventionnel dédié ou de l’utilisation des reconstructions itératives pour les acquisitions hélicoïdales, aux pratiques de chaque utilisateur, s’il préfère utiliser le mode spiralé ou le mode séquentiel par exemple, et à l’optimisation des paramètres dans les protocoles d’acquisition sur chaque système. Ces écarts ont été identifiés notamment pour les procédures de vertébroplastie ou d’ablation de tumeurs thoraciques. Ces résultats nous ont confortés dans notre volonté de proposer des NR pour les actes interventionnels sous guidage scanner pour uniformiser les pratiques.

T.R. : Vous avez proposé, en fin d’étude, des NRD chiffrés pour cette discipline. Sur quelles bases avez-vous établi les dosimétries que vous avez proposées ?

J.G. : Nous avons défini des NR et une valeur guide (comme dans la mise en jour des NRD 2019) en utilisant respectivement le 75ème centile et la médiane de la distribution de l’ensemble des patients par acte. C’était, pour le volume de données obtenu, la meilleure stratégie statistique. En effet, nous n’avions pas assez de centres par acte pour définir ces NR à partir de la distribution des médianes des centres comme le préconise la CIPR. J’espère que ces données permettront à chacun de faire un benchmarking de qualité. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier tous les centres qui ont participé à cette étude, qui répond à une stratégie novatrice d’homogénéisation des pratiques et d’optimisation des doses. Nous pensons renouveler l’étude dans quelques années, pour évaluer l’impact des nouvelles machines et de l’utilisation de ces NR dans l’optimisation des pratiques.

J.G. : Nous avons défini des NR et une valeur guide (comme dans la mise en jour des NRD 2019) en utilisant respectivement le 75ème centile et la médiane de la distribution de l’ensemble des patients par acte. C’était, pour le volume de données obtenu, la meilleure stratégie statistique. En effet, nous n’avions pas assez de centres par acte pour définir ces NR à partir de la distribution des médianes des centres comme le préconise la CIPR. J’espère que ces données permettront à chacun de faire un benchmarking de qualité. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier tous les centres qui ont participé à cette étude, qui répond à une stratégie novatrice d’homogénéisation des pratiques et d’optimisation des doses. Nous pensons renouveler l’étude dans quelques années, pour évaluer l’impact des nouvelles machines et de l’utilisation de ces NR dans l’optimisation des pratiques.

T.R. : Pour finir, abordons si vous le voulez bien la radiologie interventionnelle (RI). Les NRD sont désormais réglementaires depuis l’Arrêté du 23 mai 2019. Cela a-t-il un impact sur les pratiques, notamment des cardiologues interventionnels ?

J.G. : Les NRD de RI ont été le résultat d’un groupe de travail de la SFPM qui avait proposé des NR pour 21 actes. Le texte réglementaire a établi les NRD seulement pour 10 actes, les centres devant envoyer les données de 2 actes pour 10 patients consécutifs chaque année sur chaque équipement. Il est difficile de se prononcer sur les changements d’habitudes de travail mais il semble que les praticiens aient pris la mesure de la gestion du risque des rayonnements ionisants depuis plusieurs années. En cardiologie notamment, le Groupe Athérome coronaire et Cardiologie Interventionnelle (GACI) travaille sur le sujet fréquemment. La gestion du risque ionisant dépend souvent de la politique de l’établissement, de la présence, ou non, d’un physicien médical, etc.

SUR LE MÊME THÈME

Les adhérents à la FRI disposent désormais d'un accès aux ressources de la CIRSE

La Fédération de Radiologie Interventionnelle (FRI) annonce que désormais ses adhérents pourront bénéficier des avantages des adhérents à la CIRSE, la société européenne de radiologie interventionnelle.

29/12/2025 -

Les technologies du jeu vidéo au service du radiologue interventionnel

La problématique de la manipulation des images par le radiologue interventionnel en cours de procédure pourrait trouver une solution s’inspirant des technologies de détection de mouvement utilisées dans le jeu vidéo. Des chercheurs ont présenté, dans un article publié dans le Journal de radiologie d...

24/10/2025 -

La dénervation rénale devient une option thérapeutique reconnue aux USA

La dénervation rénale est désormais recommandée par les experts scientifiques américains pour traiter l’hypertension artérielle. Ils y voient une option thérapeutique pour des pressions artérielles systoliques résistantes à plusieurs antihypertenseurs, mais pas un traitement curatif ni un remplaceme...

22/10/2025 -

Traitement percutané des tumeurs rénales : les recommandations diffèrent en Europe et aux USA

Les techniques percutanées d’ablation percutanée, thermique ou radiothérapeutique, de tumeurs rénales gagnent du terrain mais les recommandations varient selon les régions. Un article publié dans la Revue European Radiology fait une synthèse des recommandations à travers le monde. Et celles-ci ne so...

24/09/2025 -

Save the date : le congrès CIRSE 2025 à Barcelone

Le congrès de la Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) 2025 se tiendra du 13 au 17 Septembre 2025 à l’International Convention Centre de Barcelone.

11/07/2025 -

TAVI sur une sténose sévère en vidéo

Dans notre série de procédures interventionnelles en vidéo, un live case issu du congrès PCR Tokyo Valve qui met en jeu une implantation percutanée de valve aortique. La patiente présente des comorbidités et une sténose sévère symptomatique de la valve aortique.

27/06/2025 -

La CIRSE édite une nouvelle Revue ciblée sur l'oncologie interventionnelle

Cardio-Vascular & Interventional Radiology (CVIR), la Revue officielle de la Cardiovascular & Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) vient de lancer une nouvelle Revue annexe dédiée à l’oncologie interventionnelle, la CVIR Oncology.

17/06/2025 -

LETTRE D'INFORMATION

Ne manquez aucune actualité en imagerie médicale et radiologie !

Inscrivez-vous à notre lettre d’information hebdomadaire pour recevoir les dernières actualités, agendas de congrès, et restez informé des avancées et innovations dans le domaine.