Les prémices d'un service de radiothérapie décarbonné

LUNDI 25 SEPTEMBRE 2023 Soyez le premier à réagir

Soyez le premier à réagirLa Santé décarbonnée nous oblige désormais à repenser nos pratiques et les habitudfes de nos patients. C’est le constat qui a pu être fait lors de la session du dernier congrès de la SFRO dédiée à cette thématique. Les dispositifs médicaux lourds, la gestion de la data et les déplacements des patients semblent être les critères principaux à prendre en compte afin de réduire l’empreinte carbone d’un service de radiothérapie.

À l’heure où la sobriété énergétique et l’empreinte carbone font partie des items à prendre en compte dans le domaine de la Santé, la session proposée sur ce thème à l’occasion du congrès 2023 de la Société Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO) a permis de cibler les domaines de progrès potentiels qui pourraient émerger pour cette spécialité.

Les médicaments et les dispositifs médicaux au premier rang des émetteurs de CO2

La Santé écoresponsable touche plusieurs secteurs, parmi lesquels la gestion des déchets, les économies d’énergie ou la conception des bâtiments hospitaliers par exemple. Mais c’est l’empreinte carbone des activités sanitaires en général, et des services de radiothérapie en particulier, qui a été ciblée lors de cette session. Mathis Egnell, membre actif du Shift project qui vise à décarboner l’économie française, a rappelé à cette occasion que le système de Santé était responsable de 8% de l’empreinte carbone totale en France, dont la moitié générée par la fabrication, l’acheminement et l’utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux.

Et même si une IRM consomme quelques 80MWh/an d’électricité, cette dernière est produite majoritairement par l’énergie nucléaire si bien que son empreinte carbone est faible. Elle est toutefois supérieure aux autres modalités d’imagerie, à hauteur de 13,72 kg équivalents CO2 (kgCO2eq) par examen, contre 0,64 kgCO2eq pour l’échographie ou 2,61 kgCO2eq pour le scanner. L’empreinte carbone de la production de ces modalités s’échelonne selon les mêmes proportions. Mais qu’en est-il de l’empreinte carbone d’un service de radiothérapie ?

Réduire l’empreinte carbone en favorisant l’hypo fractionnement des traitements

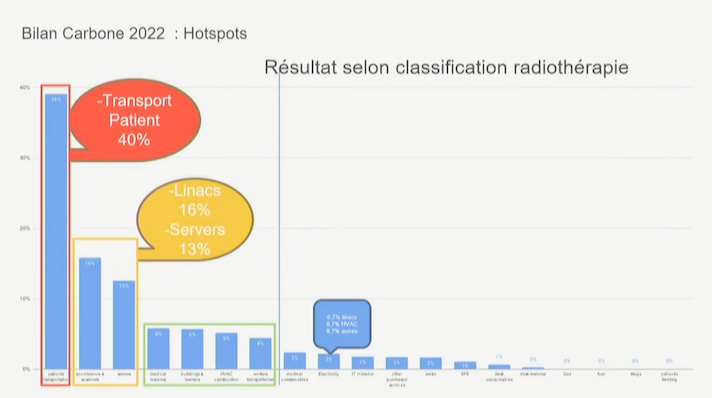

C’est le Dr Max Piffoux (Hospices Civils de Lyon) qui en détaillé les caractéristiques. Et, sans surprise, ce sont les équipements lourds qui génèrent le plus de CO2, ce qui est à mettre en perspective de leur durée de vie. Et si l’électronique ou la construction d’un bunker sont parmi les plus polluants également, ce sont bien les transports, des patients pour se rendre dans le centre de radiothérapie et des professionnels qui y exercent, qui dépassent toutes les autres sources de CO2.

C’est le Dr Max Piffoux (Hospices Civils de Lyon) qui en détaillé les caractéristiques. Et, sans surprise, ce sont les équipements lourds qui génèrent le plus de CO2, ce qui est à mettre en perspective de leur durée de vie. Et si l’électronique ou la construction d’un bunker sont parmi les plus polluants également, ce sont bien les transports, des patients pour se rendre dans le centre de radiothérapie et des professionnels qui y exercent, qui dépassent toutes les autres sources de CO2.

Max Piffoux a donc essayé d’évaluer l’empreinte carbone d’un traitement oud’une fraction de traitement. Il a obtenu, pour un traitement de 21 fractions, un total de 1 200 kgCO2eq pour lequel l’équipement lourd et le transport de patient occupent un tiers chacun de l’empreinte. Autrement dit, si le traitement pour un cancer du sein passait de 25 à 5 fractions, l’empreinte carbone serait divisée par 3. De la même manière, un traitement en 39 fractions par un IRM Linac passant à 5 fractions diviserait par 6 l’empreinte carbone du traitement.

Prévoir une stratégie à long terme d’effacement des données patients

Ces méthodes de calcul ont été reprises par le Dr David Ali pour son centre de radiothérapie de Versailles. Là-bas, les transports occuperaient 39% des émissions de CO2, la construction du Linac 16% et les serveurs de données 13%. S’il est revenu sur l’importance de réduire les allées et venues des patients en favorisant les hypo fractionnements des traitements (-14% de réduction de CO2eq), en favorisant les transports en commun (-8,6%) ou en aiguillant les 45% de patients qui auraient pu se faire soigner plus près de chez eux, il a ciblé la gestion des données patients.

Il a ainsi recommandé d’adopter une stratégie d’effacement des datas relatives à l’historique des patients, tout en restant dans les normes législatives, car les pratiques actuelles font tendre les volumétries de stockage de ces données vers l’infini. Dans une projection à 30 ans, il a estimé, pour un service de radiothérapie, à 41% la part des serveurs dans les émissions de CO2. Une politique efficace d’effacement des données, vingt ans après le dernier rendez-vous ou avant, si le patient décède, permettrait de réduire ce taux à 19%. Mais il est très compliqué d’identifier à postériori les données à effacer. Il préconise donc de prévoir la suppression des données lors de leur acquisition.

La Santé décarbonnée nous conduit à repenser nos pratiques et les habitudes de nos patients. Nous n’en sommes qu’aux prémices semble-t-il.

Bruno Benque