Les synergies Radiotransnet pour approfondir la recherche en radiothérapie

En mettant en place la plateforme RADIOTRANSNET, la communauté scientifique souhaite faire progresser la recherche en radiothérapie en créant des synergies entre le médical, la biologie, l’industrie et la recherche notamment. Un réseau de 80 partenaires s’est ainsi constitué, qui a fait, le 22 octobre 2021, une restitution des différents travaux en cours et à venir. Tour d’horizon…

Le projet RADIOTRANSNET est une initiative de la SFRO ayant pour vocation la structuration de la recherche préclinique et translationnelle en radiothérapie oncologique en France. Porté par la Société Française de Radiothérapie oncologique (SFRO), et en association avec la SFPM (Société Française de Physique Médicale), il a été labélisé par l’Institut National du Cancer (INCa) et lancé fin 2018 pour 3ans.

Un réseau de 80 partenaires pour améliorer la recherche en radiothérapie

L’ambition du réseau RADIOTRANSNET est de proposer une méthodologie robuste, basée sur les réunions scientifiques consensus, dans le but de construire un consortium national de recherche dédié à la radiothérapie oncologique. Cela favorise les interactions scientifiques et médicales pour identifier les priorités de recherche en radiothérapie oncologique. Il s’agit donc de rapprocher les écosystèmes de la radiothérapie oncologique, de la biologie fondamentale, de l’industrie et les structures de soins (CCLC, AP-HP, SNRO, CHU, etc.) ou de recherche (CEA, IRSN, INSERM, CNRS, etc.), représentant au total près de 80 partenaires répertoriés, parmi lesquels de nouveaux acteurs comme le CDRMI2B, la SFBR, DOSEO, ARCHADE ou Med-Osiris, le projet translationnel de Big Data des tumeurs et des tissus sains soutenu par l’INCa..

L’ambition du réseau RADIOTRANSNET est de proposer une méthodologie robuste, basée sur les réunions scientifiques consensus, dans le but de construire un consortium national de recherche dédié à la radiothérapie oncologique. Cela favorise les interactions scientifiques et médicales pour identifier les priorités de recherche en radiothérapie oncologique. Il s’agit donc de rapprocher les écosystèmes de la radiothérapie oncologique, de la biologie fondamentale, de l’industrie et les structures de soins (CCLC, AP-HP, SNRO, CHU, etc.) ou de recherche (CEA, IRSN, INSERM, CNRS, etc.), représentant au total près de 80 partenaires répertoriés, parmi lesquels de nouveaux acteurs comme le CDRMI2B, la SFBR, DOSEO, ARCHADE ou Med-Osiris, le projet translationnel de Big Data des tumeurs et des tissus sains soutenu par l’INCa..

Pour aller plus loin dans l’innovation en radiothérapie, un Observatoire de radiothérapie pré-clinique complémentaire de l’Observatoire de radiothérapie clinique a été mis en place tandis qu’une réflexion est en cours concernant l’organisation d’un congrès de radiothérapie pré-clinique. Mais pour l’heure, quatre workshops ont été organisés le 22 octobre 2021, pour faire une restitution des travaux en cours selon quatre thématiques majeures identifiées dans ce cadre, à savoir la définition des volumes cibles, les interactions des irradiations avec les tissus sains, l’apport des thérapies combinées et les approches modernes de calcul de dose.

Volumes cibles et interaction des rayonnements avec les tissus sains

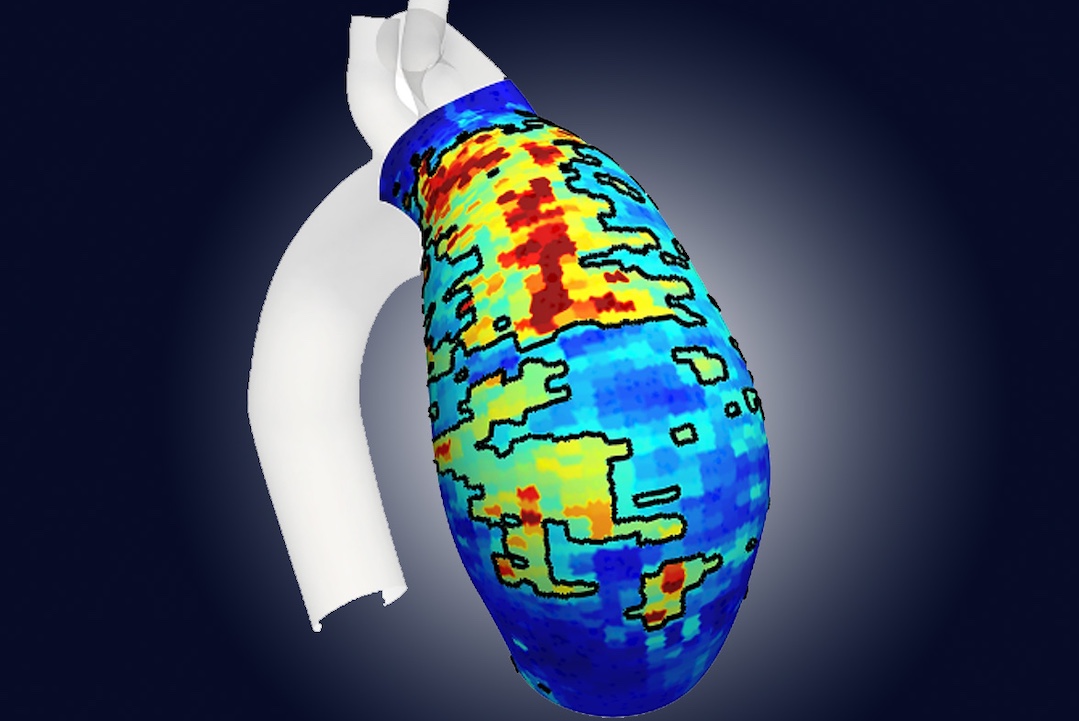

Sur le thème de la définition des volumes cibles, les intervenants ont identifié des améliorations à apporter sur la précision des délimitations, sur la maîtrise des approches conformationnelles d’irradiation ou des thérapies combinées. Les travaux de ce groupe cibleront ainsi le développement des modèles de segmentation et de délinéation en s’appuyant sur l’IA. Il s’agit également de faire évoluer les images de référence, par la création de nouveaux radiopharmaceutiques pour l’imagerie in-vivo afin notamment de définir des liens avec la biologie et l’anapath.

Sur le thème de la définition des volumes cibles, les intervenants ont identifié des améliorations à apporter sur la précision des délimitations, sur la maîtrise des approches conformationnelles d’irradiation ou des thérapies combinées. Les travaux de ce groupe cibleront ainsi le développement des modèles de segmentation et de délinéation en s’appuyant sur l’IA. Il s’agit également de faire évoluer les images de référence, par la création de nouveaux radiopharmaceutiques pour l’imagerie in-vivo afin notamment de définir des liens avec la biologie et l’anapath.

Sur le thème des interactions des rayonnements avec les tissus sains, les progrès semblent se focaliser sur l’identification de niveaux de doses sécuritaires, sur les effets de l’hypo fractionnement sévère, de la ré-irradiation ou des combinaisons dont peuvent faire l’objet les organes à risque. Les chercheurs projettent, là aussi, de faire appel à l’IA pour modéliser les effets déterministes à grande échelle ou rechercher des biomarqueurs pour les complications. Concernant les stratégies thérapeutiques pour limiter les dommages sévères après traitement, des pistes comme les cellules souches ou le rôle du microbiote intestinal sont envisagées.

Les thérapies combinées, champ d’investigation prometteur

Les thérapies combinées, mettant en jeu notamment l’immunothérapie ou les nanoparticules pour accompagner la radiothérapie, font l’objet d’une attention toute particulière car elles sont très prometteuses. Les chercheurs souhaitent ainsi créer les conditions favorables pour élaborer de nouvelles molécules, en lien avec les industriels. L’observatoire pré-clinique apparaît comme l’outil de choix pour acquérir les connaissances suffisantes pour identifier le timing optimal d’injection des molécules complémentaires à la radiothérapie. L’idée est d’arriver, à terme, à harmoniser les pratiques dans ce cadre, selon les modalités conventionnelle, flash ou hadron notamment, utilisées.

Les thérapies combinées, mettant en jeu notamment l’immunothérapie ou les nanoparticules pour accompagner la radiothérapie, font l’objet d’une attention toute particulière car elles sont très prometteuses. Les chercheurs souhaitent ainsi créer les conditions favorables pour élaborer de nouvelles molécules, en lien avec les industriels. L’observatoire pré-clinique apparaît comme l’outil de choix pour acquérir les connaissances suffisantes pour identifier le timing optimal d’injection des molécules complémentaires à la radiothérapie. L’idée est d’arriver, à terme, à harmoniser les pratiques dans ce cadre, selon les modalités conventionnelle, flash ou hadron notamment, utilisées.

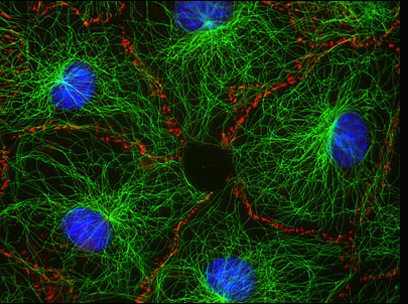

Pour les nanoparticules en particulier (ions gadolinium), plusieurs questions se posent quant à la relation dose physique / dose biologique ou à l’impact sur les tissus sains par rapport aux tissus tumoraux. Enfin, le micro-environnement tumoral fait l’objet d’observations assidues. La tumeur est en effet considérée par les chercheurs comme un écosystème complexe formé de sous-types cellulaires tumoraux et sains. Ces derniers souhaitent mieux caractériser la composition tumorale, les modifications induites par l’irradiation ou les échanges intercellulaires par analyse multiparamétrique ou par des prélèvements séquentiels.

Le dernier axe de recherche concerne le calcul de dose, celle estimée en dehors du champ du faisceau comme celle induite par les examens d’imagerie par des simulations Monte Carlo. Sur ce thème figure également les interactions des nanoparticules avec l’IRM Linac, la planification des traitements en lien avec le mouvement des organes ou la caractérisation des tissus par les nouvelles technologies d’imagerie, ainsi que la radiothérapie adaptative. Enfin, de nouveau outils de modélisation radiobiologique sont envisagés pour évaluer la réponse radio(chimio)-induite selon les individus en vue d’une standardisation des protocoles en fonction des patients et des débits de dose notamment, la réponse biologique faisant l’objet de modèles mathématiques à améliorer.

SUR LE MÊME THÈME

Le dispositif echOpen consacré par le PRix Galien 2025

Le prix Galien France célèbre l’excellence thérapeutique, reconnu par les pouvoirs publics, récompense l’innovation en santé sous toutes ses formes depuis 1970. L’édition 2025 vient d’être remportée par echOpen, créateur d’une sonde d’échographie clinique ultraportable.

12/12/2025 -

Un éditeur français optimise les processus d'interprétation radiologique

La société française Gleamer a annoncé, le 2 Décembre 2025, le lancement de deux nouvelles solutions technologiques majeures destinées à fluidifier les processus d’interprétation radiologique.

10/12/2025 -

La medtech radiologique française crée l'événement au prochain congrès de la RSNA

À quelques jours de l’ouverture du congrès de la Radiological Society of North America (RSNA), qui se tiendra du 30 Novembre au 4 Décembre 2025, la Société Française de Radiologie (SFR) annonce l’organisation d’un événement exceptionnel, en partenariat avec le Consulat général de France à Chicago et...

20/11/2025 -

Le projet PIMENT fait le point un an après son lancement au CHU de Nantes

Le programme PIMENT mis en place pour l’imagerie du GHT44 avec Siemens Healthineers, célèbre son premier anniversaire. Il a fait l’objet de plusieurs installations d’équipements et fait la part belle à l’innovation au travers du projet de laboratoire LIMAO.

19/11/2025 -

Deux jeunes chercheurs en imagerie témoignent du rôle du mécénat dans leurs travaux

Pour la Journée internationale de la radiologie, nous avons rencontré deux jeunes chercheurs français spécialisés en radiologie. L’un travaille sur un agent de contraste en IRM pour de l’imagerie du système immunitaire, l’autre pour améliorer la précision de la biopsie virtuelle en oncologie grâce à...

17/11/2025 -

Une nouvelle modalité de TDM en charge promue par un constructeur finlandais finlandais

Planmed XFI, dernier-né de la gamme de modalités de (TDM) à faisceau conique (CBCT) est capable de réaliser des scanners corps entier en charge. Cette modalité est sur le point d’être commercialisée aux USA et sera présentée aux prochain congrès RSNA.

15/10/2025 -

Les capacités quantitatives de la TDM à comptage photonique semblent stables à long terme

La tomodensitométrie à comptage photonique allie haute résolution et réduction de l’irradiation, tout en fournissant des images monoénergétiques. Mais la stabilité des données quantitatives issues d’une modalité de TDMCP n’a pas encore été démontrée. C’est ce à quoi s’est attachée une étude publiée...

24/06/2025 -

LETTRE D'INFORMATION

Ne manquez aucune actualité en imagerie médicale et radiologie !

Inscrivez-vous à notre lettre d’information hebdomadaire pour recevoir les dernières actualités, agendas de congrès, et restez informé des avancées et innovations dans le domaine.