Écosystème de la radiologie : un paradoxe à la française

La visioconférence qu’a organisé le SNITEM le 7 avril 2021 nous a permis de faire une revue plutôt optimiste de l’écosystème radiologique français et des nombreuses innovations qu’il génère. Mais, paradoxe français, de nombreux freins institutionnels ou culturels empêchent certains de ces progrès de bénéficier aux populations vivant sur notre territoire.

Les dispositifs médicaux entrant dans le champ de l’imagerie médicale diagnostique et thérapeutique sont présents tout au long du parcours de vie des patients. C’est sur cette thématique que le Syndicat de l’Industrie des Technologies Médicales (SNITEM) avait organisé, le 7 avril 2021, une visioconférence.

Un écosystème important générant de l’innovation tous azimutC’est tout d’abord Armelle Graciet, Directrice des Affaires industrielles du  SNITEM, qui ouvrait les débats avec une évocation des besoins croissants en examens d’imagerie des populations, dans un contexte de vieillissement et de prépondérance des maladies chroniques. Elle s’est ensuite attardée sur l’écosystème français de la spécialité, qui représente quelques 40 Mds€, et qui bénéficie d’une dynamique scientifique forte et d’une expertise mondialement reconnue.

SNITEM, qui ouvrait les débats avec une évocation des besoins croissants en examens d’imagerie des populations, dans un contexte de vieillissement et de prépondérance des maladies chroniques. Elle s’est ensuite attardée sur l’écosystème français de la spécialité, qui représente quelques 40 Mds€, et qui bénéficie d’une dynamique scientifique forte et d’une expertise mondialement reconnue.

C’est ensuite Jérôme Chevillotte, Responsable du Pôle diagnostic de précision chez Philips, qui a énuméré les nombreuses innovations du secteur, apportant du progrès dans les technologies de la radiologie conventionnelle et interventionnelle, de l’échographie (3D/4D, fusions d’images), de l’imagerie en coupe (IRM 7T, IRM sans hélium, scanner spectral), de l’imagerie hybride (PETScan, PETIRM), de la Data ou des biomarqueurs. Ces innovations sont également au service de la rapidité de l’acquisition des images, du confort du patient, de la réduction des doses de rayonnements et de produits de contraste, mais aussi pour un accès à ces technologies égal à toutes les composantes de la population.

Des freins au progrès spécifiques à l’environnement français

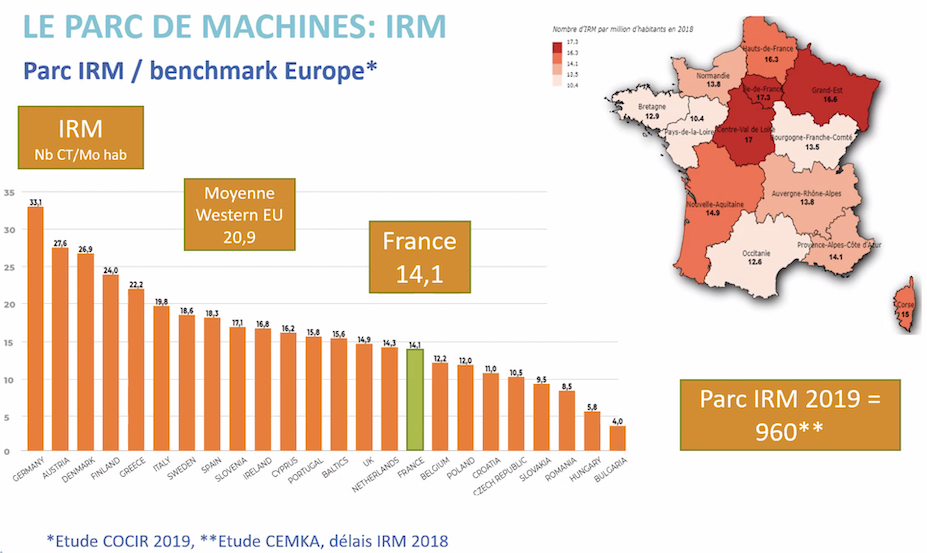

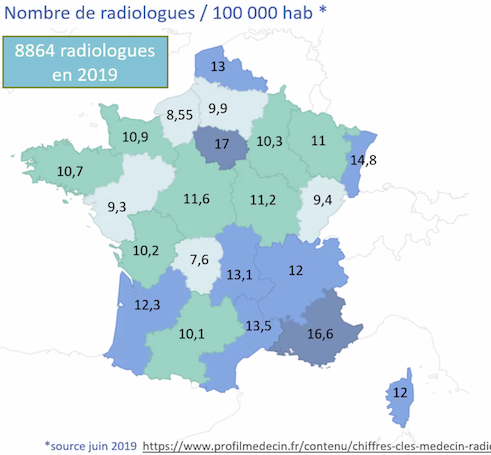

Les différents acteurs de l’industrie radiologique présents lors de cette session ont tout de même abordé les points qui font quelque peu défaut en France, notamment au cours de la pandémie de COVID-19 qui voit les ventes de modalités d’imagerie s’effondrer alors qu’elles sont, au pire, stables à l’étranger. Cela est dû, d’une part, au mode de financement de la Santé en France, et d’autre part au caractère globalement récent du parc d’imagerie de l’Hexagone. Ils ont cité également la crise démographique que connaît notre pays concernant à la fois les radiologues et les manipulateurs d’électroradiologie (MERM) ou la nécessité d’étendre le parc de modalités, même si l’innovation est perçue comme un coût dans notre culture.

Les différents acteurs de l’industrie radiologique présents lors de cette session ont tout de même abordé les points qui font quelque peu défaut en France, notamment au cours de la pandémie de COVID-19 qui voit les ventes de modalités d’imagerie s’effondrer alors qu’elles sont, au pire, stables à l’étranger. Cela est dû, d’une part, au mode de financement de la Santé en France, et d’autre part au caractère globalement récent du parc d’imagerie de l’Hexagone. Ils ont cité également la crise démographique que connaît notre pays concernant à la fois les radiologues et les manipulateurs d’électroradiologie (MERM) ou la nécessité d’étendre le parc de modalités, même si l’innovation est perçue comme un coût dans notre culture.

Nous avons abordé enfin, parmi d’autres sujets, la spécificité française de refus de mettre en place des campagnes de dépistage du cancer du poumon par scanner low-dose. Cette méthodologie, qui a bénéficié d’une littérature scientifique significative à l’étranger et qui a été pise en production dans certains pays, ne trouve pas grâce aux yeux des autorités, notamment des institutions scientifiques comme l’Académie nationale de Médecine. Les représentants du SNITEM regrettent amèrement cette situation mais souhaitent que des études plus poussées soient amorcées en France afin d’infléchir la position des organismes de tutelles sur ce point.

Au final, nous constatons que la communauté radiologique française, bien que reconnue au niveau international et supportant un écosystème d’envergure, peine à se faire reconnaître sur son territoire et à généraliser les pratiques innovantes qu’elle contribue de créer. C’est un des nombreux paradoxes français…

SUR LE MÊME THÈME

Des dossiers chauds non traités faute de gouvernance politique

La radiologie française navigue à vue en ces temps troublés de crise politique. Alors que le Dr Masson qualifie de « plan intellectuellement malhonnête qui repose sur les baisses tarifaires des forfaits techniques » les préconisations de l’IGAS, la grève du 1er octobre devrait être correctement suiv...

26/09/2025 -

La recherche médicale a besoin d'évoluer massivement vers des patients virtuels

La recherche médicale, à bout de souffle, a besoin d’expérimenter des méthodologies alternatives utilisant l’IA générative pour répondre aux besoins croissants de l’innovation thérapeutique. L’Alliance française SILICA œuvre aujourd’hui pour convaincre les agences françaises et les institutions euro...

10/06/2025 -

Le dépistage entraîne un meilleur pronostic que les symptômes du cancer du sein

Des chercheurs ont découvert que, comparativement au cancer du sein détecté par les symptômes, les patientes atteintes d'un cancer du sein détecté par mammographie de dépistage systématique sont plus susceptibles d'obtenir de meilleurs résultats cliniques. Ils ont décrit les résultats de leur enquêt...

03/06/2025 -

Le Comité de l'ACR met à jour les guidelines sur la sécurité en IRM

Le Comité sur la sécurité de l’IRM de l’ACR vient d’élaborer une mise à jour des guidelines pour une utilisation sûre de l’IRM et l’a publié dans la Revue Radiology. Un rappel y est fait sur les contraintes classiques liées à la sécurité des patients, du personnel et des participants aux recherches...

14/04/2025 -

Recommandations sur le suivi des patientes présentant des antécédents de cancer du sein

Des controverses existent sur le suivi des patientes présentant des antécédents de cancer du sein, dans un contexte de baisse de l’observance. Dans un article publié dans la Revue RadioGraphics, deux chercheuses américaines cherchent à déterminer le bon intervalle entre les dépistages ainsi que le m...

31/03/2025 -

Les sociétés savantes se mobilisent pour une radiologie propre

L’European Society of Radiology (ESR), en collaboration avec dix sociétés savantes internationales de la discipline, a publié un document commun et un appel à l'action sur la durabilité en radiologie. L’article souligne le besoin urgent d’intégrer des pratiques respectueuses de l’environnement en ra...

04/03/2025 -

Disparités américaines dans le parcours diagnostic précoce du cancer du sein

Selon une étude publiée dans la Revue Radiology, il existe des disparités flagrantes dans les parcours de soins en imagerie selon le statut socio-économique ou l’origine ethnique. Les minorités raciales et ethniques, sont, notamment moins susceptibles de recevoir des services de diagnostic du cancer...

18/02/2025 -

LETTRE D'INFORMATION

Ne manquez aucune actualité en imagerie médicale et radiologie !

Inscrivez-vous à notre lettre d’information hebdomadaire pour recevoir les dernières actualités, agendas de congrès, et restez informé des avancées et innovations dans le domaine.