L'imagerie au centre des traitements focalisés de la prostate

Le traitement du cancer de la prostate expose à des effets secondaires sur le plan sexuel, urinaire, voire digestif. Le développement de traitements ciblant uniquement la tumeur vise à réduire ces effets. Quatre d'entre eux ont été présentés aux dernières Journées des Innovations Techniques et Technologiques en Urologie (JITTU).

Lorsqu'une tumeur de la prostate est localisée est-il nécessaire de traiter l'ensemble de la glande, au risque d'entraîner des effets secondaires ?

Cette question a conduit à l'apparition de méthodes d'intervention beaucoup plus ciblées, les traitements focaux. Ces approches, dont la cryothérapie et la photothérapie Tookad (VTP), ont été présentées aux JITTU 2017, qui se sont tenues du 9 au 11 mars à Paris, car elles doivent leur développement aux avancées technologiques récentes, et notamment aux progrès en imagerie. Ces méthodes semblent très intéressantes. Leurs résultats à court terme sont encourageants pour des malades très sélectionnés.

Focalisés et localisés, les ultrasons ciblent juste

En imagerie, les ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) permettent de détruire par la chaleur des tumeurs sans léser les organes environnants. Le traitement "Focal one" adapte cette méthode aujourd'hui bien connue en la couplant à un robot. À partir d’images diagnostiques préalables (IMR, échographie 3D...), le chirurgien planifie, sur le robot, la zone à traiter. "Cette méthode nécessite un diagnostic extrêmement précis", avertit le Pr Sébastien Crouzet, du CHU de Lyon. Avant l'intervention, l'IRM identifie les cibles. Celles-ci sont ensuite biopsiées. Le résultat des biopsies est intégré au programme de la machine.

Le traitement est conformationnel, grâce à une sonde de focalisation dynamique capable de faire varier la hauteur de la focale et faire des tirs de différents formes. Pendant l'intervention, toutes les données acquises avant le traitement sont fusionnées avec des images échographiques 3D en temps réel. Il est ainsi possible d'ajuster en permanence les tirs, notamment si le patient bouge ou si sa prostate gonfle. "Tout est synchronisé sur l'écran." L’imagerie per-opératoire permet de suivre de façon précise l'évolution de l'intervention et notamment de voir les zones nécrosées au fur et à mesure de leur destruction. "On peut fusionner l'échographie de contraste montrant les nécroses visibles et les données de l'IRM 3D et des biopsies pour voir si la zone ciblée a bien été totalement couverte"

La curithérapie focale, un virage tardif mais efficace

curiethérapie implante des grains d’ode 125 radioactif qui émettent des rayons pendant 6 à 12 mois. La curiethérapie focale repose sur la même technique, mais de façon encore plus localisée puisqu'on souhaite ne détruire que la zone malade. Le choix de l'implantation des grains et de la dosimétrie de chaque grain est décidé en fonction du volume et du type de tumeur. Ce n'est que récemment que les radiothérapeutes ont envisagé la possibilité d'une curiethérapie focale. "Le virage du focal a été assez tardif pour la curiethérapie comparativement aux autres approches", note le Pr Xavier Cathelineau, chef du département d'urologie à l'Institut mutualiste Montsouris à Paris.

À partir de 2010, le Pr Jean-Marc Cosset, qui totalise à lui seul plus de 3 600 curiethérapies, s'est lancé dans la curiethérapie focale, pour des patients atteints de tumeurs locales. Une première étude préliminaire pilote a montré la toxicité rectale très faible de la curiethérapie focale comparativement à la curiethérapie globale. De même, la récupération sexuelle était-elle bien améliorée. Aujourd'hui l'institut a implanté plus de 50 patients en focal avec un suivi moyen de l'ordre de 2 années. Le recul est encore insuffisant pour en tirer des conclusions.

Des traitements personnalisés

Ces quatre méthodes permettent de préserver au maximum le tissu prostatique et de réaliser des traitements à la carte. Quelques études ont néanmoins montré que les thérapies focales étaient parfois insuffisantes. Ainsi, pour la cryothérapie, les différentes séries étudiées estiment le taux de retraitement entre 4 et 18 %.

La qualité du diagnostic, et notamment de l'imagerie en amont de l'intervention et pendant son déroulement ainsi que celle des biopsies ciblées sont essentielles au bon déroulement de ces interventions. Les experts soulignent la nécessité d'une excellente collaboration entre l'urologue et le radiologue avant, pendant et après le traitement.

Il existe peu d'études comparant chacune des quatre techniques. Une enquête préliminaire réalisée il y a 3 ans sous la direction du Dr Eric Barret et portant sur quelques 600 cas, suggérait des résultats comparables sur le PSA et l'IPSS. Mais on manque encore de recul. Et en trois ans, chacune de ces 4 approches a beaucoup évolué. Dans la pratique, les urologues suggèrent que pour les lésions de la zone antérieure de la prostate, la cryothérapie pourrait avoir une très bonne efficacité. Pour les lésions de la base et les lésions post-basales les ultrasons seraient indiqués. Enfin la curiethérapie focale serait à privilégier pour les lésions de l'Apex.

SUR LE MÊME THÈME

Des arguments solides pour élargir les applications de l'échographie de contraste

L’exploration des lésions hépatiques focales est le seul domaine où l’échographie de contraste est autorisée aujourd’hui. Pourtant, des applications non autorisées peuvent apporter un vrai bénéfice au patient. Dans un article publié dans la Revue European Radiology, des experts évoquent des indicati...

28/01/2026 -

Dépistage du carcinome hépatocellulaire : les recommandations de l'AASLD v2023 montrent leur supériotité

L’échographie fait preuve d’une faible sensibilité pour le dépistage du carcinome hépatocellulaire. De nouvelles recommandations de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) sont parues en 2023. Elles ont été comparées à deux autres systèmes d’évaluation couramment utilisés. Ce...

23/01/2026 -

Un modèle d'autosegmentation testé pour prédire la classification de Lauren du cancer gastrique à partir de la TDM

Se servir de la radiomique pour prédire la classification de Lauren pré-opératoire du cancer gastrique à partir d’images de tomodensitométrie est pertinent mais chronophage. Un modèle d’autosegmentation a été testé dans une étude récente publiée dans la Revue European Radiology et a obtenu des résul...

30/12/2025 -

Un modèle de deep learning pour mieux détecter les néoplasies gastriques par TDM

Un nombre significatif de néoplasies gastriques passent inaperçues lors des examens TDM de routine, pour lesquels la segmentation par IA pourrait servir de second lecteur. Des chercheurs chinois ont décrit, dans la Revue Radiology, une approche dédiée basée sur le deep learning qu’ils ont développée...

26/12/2025 -

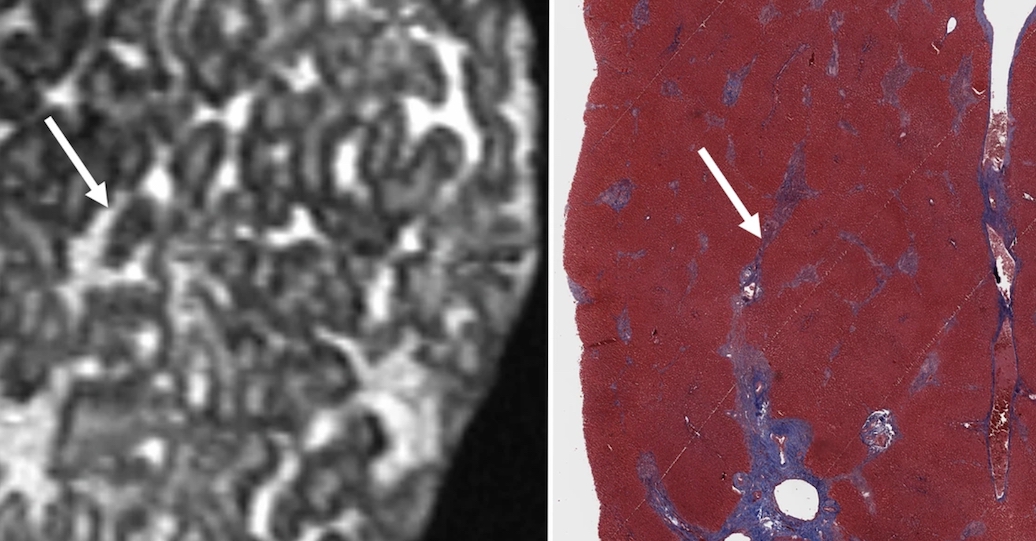

L'IRM 7T comme alternative à l'histopathologie pour l'étude de la fibrose hépatique ex vivo

L’IRM haut champ pourrait potentiellement servir à l’exploration de la fibrose hépatique ex vivo. Une étude française publiée dans la Revue European Radiology compare un échantillon hépatique étudié par histopathologie et par IRM 7T. Les résultats sont jugés comparables et montrent la pertinence de...

12/12/2025 -

L'IRM abdominale en respiration libre évolue encore en pédiatrie

Les techniques d’acquisition IRM abdominale évoluent significativement pour éviter de sédater les enfants. Une étude allemande publiée dans la Revue European Radiology compare des séquences T1w radiales dynamiques en respiration libre à un protocole conventionnel dynamique avec injection. Cette tech...

10/12/2025 -

Des chercheurs américains découvrent un biomarqueur TDM du stress chronique

Grâce à un modèle de deep learning qui identifie un indice de volume surrénalien en tomodensitométrie, des chercheurs ont identifié un biomarqueur inédit du stress chronique. Ils présenteront leur étude lors du congrès annuel de la Radiological Society of North America (RSNA).

28/11/2025 -

LETTRE D'INFORMATION

Ne manquez aucune actualité en imagerie médicale et radiologie !

Inscrivez-vous à notre lettre d’information hebdomadaire pour recevoir les dernières actualités, agendas de congrès, et restez informé des avancées et innovations dans le domaine.