Prévention des fractures ostéoporotiques: évaluer la densité minérale osseuse par scanner spectral

Le scanner spectral peut devenir une méthode de référence pour évaluer la densité minérale osseuse dans la prévention des fractures ostéoporotiques. C'est ce que révèle une étude allemande publiée dans la Revue European Radiology.

Les fractures de fragilité sont le principal symptôme de l'ostéoporose et se produisent fréquemment dans le rachis dorsal et lombaire ainsi que dans la hanche. Les fractures ostéoporotiques touchent nombre de patients âgés et sont considérées comme un problème de santé publique impactant les coûts des soins de santé et déduisant la qualité de vie. Elles entraînent par ailleurs un risque de mortalité accru jusqu'à 5 et 10 ans après la fracture.

Le scanner spectral pour mesurer la densité osseuse spécifique à l'hydroxyapathie

L’absorptiométrie aux rayons X (DXA) et la tomodensitométrie quantitative (QCT), normes cliniques actuelles, sont connues pour présenter une susceptibilité élevée aux facteurs de confusion tels que l'épaisseur du patient ou les calcifications vasculaires ainsi qu'une exposition aux rayonnement ionisants relativement élevées. Une étude allemande menée par le Dr Ferdinand Rotski de l'École de médecine de Munich, publiée dans la Revue European Radiology tente d'explorer l’applicabilité in vivo des mesures de densité minérale osseuse (DMO) spécifiques à l’hydroxyapatite (HA) sans produit de contraste, sur la base de la du scanner spectral à double couche (DLCT).

L’absorptiométrie aux rayons X (DXA) et la tomodensitométrie quantitative (QCT), normes cliniques actuelles, sont connues pour présenter une susceptibilité élevée aux facteurs de confusion tels que l'épaisseur du patient ou les calcifications vasculaires ainsi qu'une exposition aux rayonnement ionisants relativement élevées. Une étude allemande menée par le Dr Ferdinand Rotski de l'École de médecine de Munich, publiée dans la Revue European Radiology tente d'explorer l’applicabilité in vivo des mesures de densité minérale osseuse (DMO) spécifiques à l’hydroxyapatite (HA) sans produit de contraste, sur la base de la du scanner spectral à double couche (DLCT).

Comparaison des mesures issues d'un fantôme avec les résultats in vivo

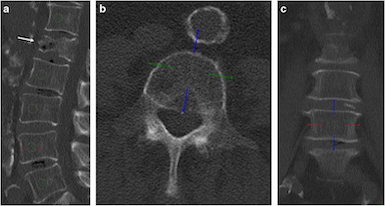

Un fantôme de colonne vertébrale contenant trois corps vertébraux artificiels avec des densités d'AH connues a été mesuré pour obtenir des données spectrales à l'aide de la technologie DLCT et de la tomodensitométrie quantitative (QCT), simulant différentes positions de patients et différents degrés d'obésité. La DMO a été calculée à partir d'images mono-énergétiques virtuelles à 50 et 200 keV. Les valeurs de DMO spécifiques à HA de 174 vertèbres chez 33 patients (66 ± 18 ans; 33% de femmes) ont été ensuite déterminées par DLCT de routine sans contraste et comparées aux valeurs de DMO correspondantes basées sur le QCT.

Un fantôme de colonne vertébrale contenant trois corps vertébraux artificiels avec des densités d'AH connues a été mesuré pour obtenir des données spectrales à l'aide de la technologie DLCT et de la tomodensitométrie quantitative (QCT), simulant différentes positions de patients et différents degrés d'obésité. La DMO a été calculée à partir d'images mono-énergétiques virtuelles à 50 et 200 keV. Les valeurs de DMO spécifiques à HA de 174 vertèbres chez 33 patients (66 ± 18 ans; 33% de femmes) ont été ensuite déterminées par DLCT de routine sans contraste et comparées aux valeurs de DMO correspondantes basées sur le QCT.

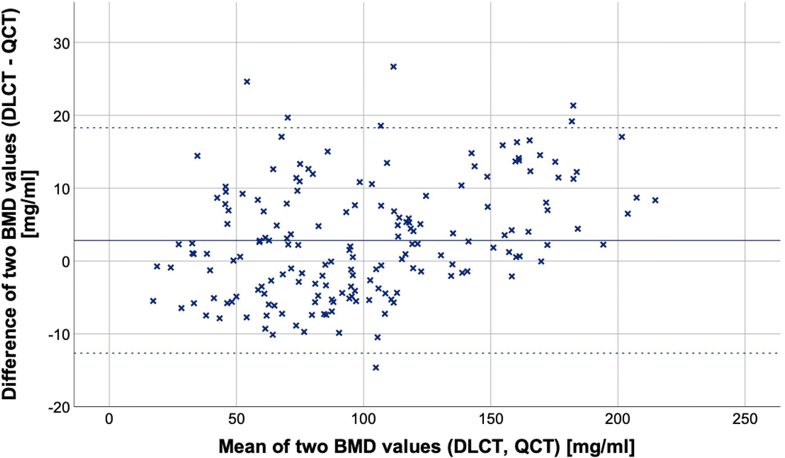

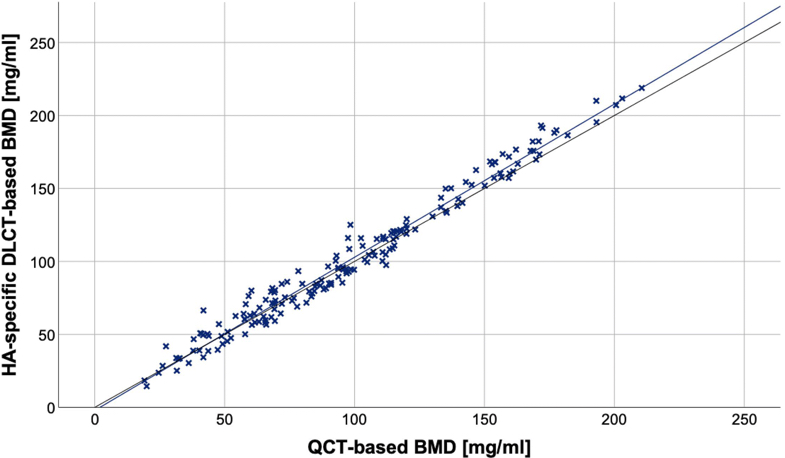

À l'examen des fantômes, les mesures de la DMO du fantôme et celles spécifiques à l'HA ont été comparables à celles du QCT. Les mesures in vivo ont révélé de fortes corrélations entre DLCT et QCT (r = 0,987 [intervalle de confiance à 95%, 0,963–1 000]; p <0,001) ainsi qu'une concordance substantielle dans un graphique de Bland – Altman. Les mesures de DMO spécifiques à l'HA basées sur la DLCT étaient comparables aux mesures de QCT dans les analyses in vivo. Cela suggère que les mesures de DMO opportunistes basées sur la technologie DLCT sont une alternative à la méthode QCT, sans requérir de fantômes ni de protocoles spécifiques.

De faibles variations dans une étude de l'American College of Radiology

Dans cette étude, la méthode présentée basée sur la DLCT est à égalité avec celles de la méthode QCT. Mais dans une évaluation clinique, l'American College of Radiology répertorie les plages de DMO suivantes à utiliser pour attribuer approximativement la DMO basée sur le QCT aux catégories de diagnostic de l'OMS "ostéopénie" et "ostéoporose", qui sont en fait exclusivement établies pour les mesures DXA: pour l'ostéopénie, les valeurs de DMO sont comprises entre 80 et 120 mg/ml et pour l'ostéoporose, les valeurs de DMO sont inférieures à 80 mg/ml. Dans cette plage cliniquement pertinente, les deux méthodes ont montré un accord substantiel dans les mesures in vivo. Ici, une différence systématique légère mais significative peut être observée avec le DLCT donnant systématiquement une DMO supérieure à celle du QCT.

Valider les résultats aux moyens d'une troisième méthode de référence

Cette étude a des limites. Premièrement, la population de patients était plutôt petite car, pour la comparaison entre les méthodes, les examens DLCT et QCT effectués sur le même scanner étaient nécessaires pour cette population d'étude. De plus, des critères d'exclusion stricts concernant les patients avec des implants métalliques dans des structures adjacentes ont été appliqués pour éviter d'éventuelles erreurs de mesure dues à des artefacts de durcissement du faisceau. Les résultats sont satisfaisants mais, avant de tirer des conclusions définitives, les deux méthodes doivent être comparées de manière objective en utilisant une troisième méthode comme norme de référence. Cela pourrait déterminer la DMO avec les deux méthodes dans des spécimens vertébraux qui sont ensuite brûlés et analysés chimiquement pour déterminer leur densité en HA, laquelle, toutefois, n'est pas applicable in vivo.

Cette étude a des limites. Premièrement, la population de patients était plutôt petite car, pour la comparaison entre les méthodes, les examens DLCT et QCT effectués sur le même scanner étaient nécessaires pour cette population d'étude. De plus, des critères d'exclusion stricts concernant les patients avec des implants métalliques dans des structures adjacentes ont été appliqués pour éviter d'éventuelles erreurs de mesure dues à des artefacts de durcissement du faisceau. Les résultats sont satisfaisants mais, avant de tirer des conclusions définitives, les deux méthodes doivent être comparées de manière objective en utilisant une troisième méthode comme norme de référence. Cela pourrait déterminer la DMO avec les deux méthodes dans des spécimens vertébraux qui sont ensuite brûlés et analysés chimiquement pour déterminer leur densité en HA, laquelle, toutefois, n'est pas applicable in vivo.

Par ailleurs, la DMO n’est qu’un des nombreux paramètres de l’évaluation du risque de fracture, la microstructure osseuse trabéculaire étant un autre facteur important. Si l'évaluation de la microstructure basée sur DLCT et QCT peut générer des résultats différents, il convient également d'évaluer à l'avenir. Enfin, dans cette analyse, seuls les examens par tomodensitométrie sans produit de contraste ont été inclus. Étant donné que de nombreux examens cliniques sont effectués après injection, la faisabilité des mesures dans ces examens devrait être étudiée dans des études ultérieures.

Au final, cette étude suggère que les mesures opportunistes spécifiques à l'HA peuvent constituer une alternative adéquate pour la détection précoce des patients présentant une faible densité minérale osseuse en routine clinique et peuvent contribuer à des décisions thérapeutiques individuelles optimales.

SUR LE MÊME THÈME

Un modèle hybride d'IA pour la classification des tumeurs sacrées à partir de la TDM

La tomodensitométrie est la technologie de base pour déterminer l’histologie tumorale du sacrum. Une étude publiée dans la Revue Radiology expérimente un modèle d’IA de segmentation des tumeurs sacrées aux moyens d’un modèle hybride intégrant deux réseaux de neurones. Cet outil semble pertinent pour...

14/01/2026 -

La MRF montre sa précision et sa reproductibilité pour l'exploration du cartilage articulaire du genou

Pour étudier le cartilage articulaire du genou par IRM, le MR Fingerprinting se montre plus rapide, précis et robuste que les séquences d’IRM classique. Une étude publiée dans la Revue European Radiology valide la cartographie T2 par MRF comme précise et reproductible dans ce contexte, un modèle d’I...

29/12/2025 -

Dépistage opportuniste de fracture par TDM quantitative dans le cadre d'une déminéralisation osseuse

La tomodensitométrie quantitative serait une bonne alternative à l’ostéodensitométrie pour le dépistage de la fracture par déminéralisation osseuse. Pour gagner en précision dans l’évaluation de la DMO par TDM, une étude introduit le deep learning afin de définir une norme d’atténuation trabéculaire...

12/11/2025 -

La computer vision par TDM pour identifier les patients inconnus

La computer vision a un bon potentiel pour identifier des personnes inconnues explorées en situation d’urgence. Une étude publiée dans la Revue European Radiology évalue l’efficacité du MIP par TDM thoracique pour que la computer vision puisse identifier des patients. Cette méthode est applicable à...

03/10/2025 -

Identifier une déchirure radiale oblique du ménisque latéral par IRM

Selon une étude publiée dans l’American Journal of Roentgenology (AJR), l'IRM permet de diagnostiquer avec fiabilité les déchirures radiales obliques du ménisque latéral. Elle montre une sensibilité et une spécificité suffisantes pour identifier ce type de déchirure bio mécaniquement important assoc...

30/09/2025 -

Une IA dédiée pour identifier les fractures en radiologie pédiatrique

En traumatologie pédiatrique, les solutions d’IA ne pas toujours pertinentes pour assister les praticiens qui cherchent à identifier une anomalie musculo-squelettique. Des chercheurs allemands ont publié un article dans la Revue European Radiology dans lequel ils évaluent les performances d’un algor...

30/09/2025 -

Une IA entraînée sur des cohortes hétérogènes est plus performante pour identifier les fracture en radiographie

Pour améliorer le diagnostic de fracture en radiographie conventionnelle assisté par l’IA, celle-ci doit être entrainée sur des cohortes hétérogènes. Une étude publiée dans la Revue European Radiology évalue un outil d’IA conçu en inde pour l’aide à l’interprétation de patients néerlandais. Les cher...

05/09/2025 -

LETTRE D'INFORMATION

Ne manquez aucune actualité en imagerie médicale et radiologie !

Inscrivez-vous à notre lettre d’information hebdomadaire pour recevoir les dernières actualités, agendas de congrès, et restez informé des avancées et innovations dans le domaine.