Exposition aux champs électromagnétiques : synthèse de la réglementation

Les questionnements des managers d'unités d'imagerie médicale autour de la prévention des risques pour l'exposition aux Champs électromagnétiques des travailleurs sont en partie satisfaits par le Décret du 3 août 2016. Explications et analyse.

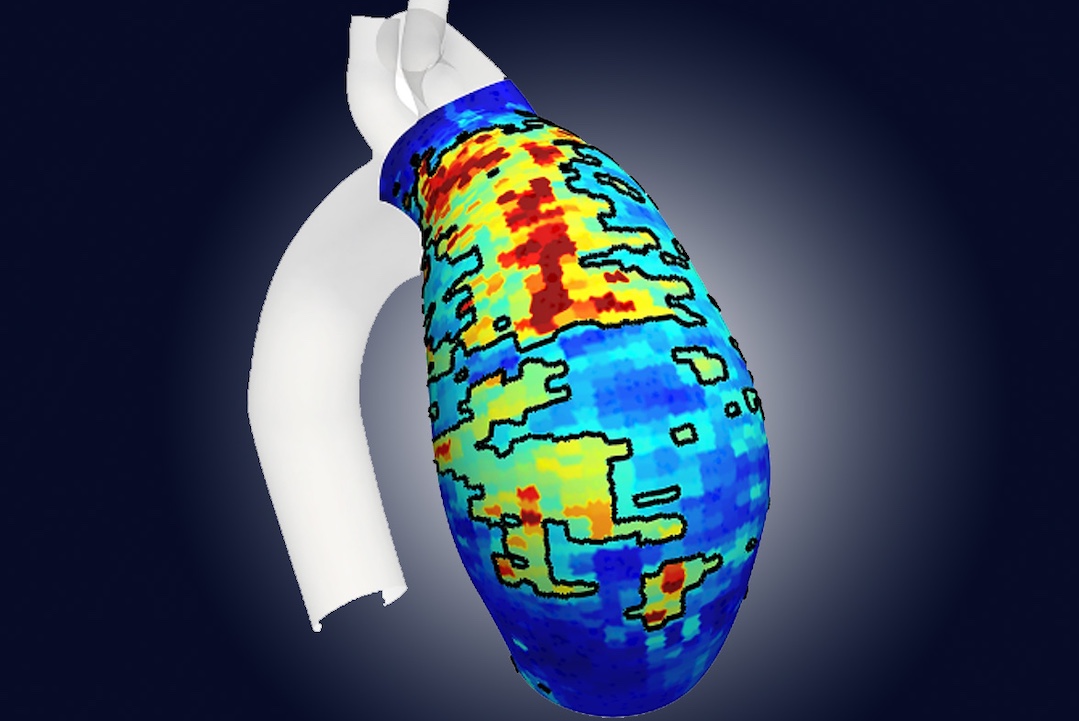

Les applications médicales des Champs ÉlectroMagnétiques (CEM) se développent depuis quelques années, en IRM évidemment, mais aussi dans les activités utilisant des technologies de stimulation magnétique transcrânienne ou de diathermie.

Valeurs déclenchant l'action et valeurs limites d'exposition

La réglementation régissant les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux CEM comprend désormais, pour répondre à cette évolution, le Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 qui définit les règles de prévention et qui vise, au travers de la mise en place d’une démarche de prévention-sécurité, à améliorer la protection de la santé et la sécurité des travailleurs exposés. Il concerne toutes les activités présentant des CEM, statiques ou variant dans le temps, dont les fréquences s’étalent de 0 Hertz à 300 Gigahertz.

En imagerie par résonance magnétique (IRM), la présence d’un champ magnétique statique, l’utilisation de gradients de champs magnétiques et de champs de radiofréquences suscitent des questionnements, de la part des opérateurs et managers en service de radiologie, quant à la mise en application de cette nouvelle réglementation. Cette prise en charge, qui existait déjà au travers de l’évaluation globale des risques professionnels et reposait sur les seuls principes généraux de prévention issus du droit commun, est encadrée désormais par ce texte qui intègre une approche graduée des moyens de prévention et du dialogue interne à mettre en œuvre, en cas de dépassement d'exposition. Celle-ci est caractérisée par des « valeurs déclenchant l’action » (VA), quantifiables et/ou mesurables et intégrant un coefficient de sécurité pour une mise en application opérationnelle des limites d’exposition, et des « valeurs limites » (VLE), au-delà desquelles des effets délétères sur la santé du travailleur risquent d'apparaître dans les conditions « normales » de travail.

En imagerie par résonance magnétique (IRM), la présence d’un champ magnétique statique, l’utilisation de gradients de champs magnétiques et de champs de radiofréquences suscitent des questionnements, de la part des opérateurs et managers en service de radiologie, quant à la mise en application de cette nouvelle réglementation. Cette prise en charge, qui existait déjà au travers de l’évaluation globale des risques professionnels et reposait sur les seuls principes généraux de prévention issus du droit commun, est encadrée désormais par ce texte qui intègre une approche graduée des moyens de prévention et du dialogue interne à mettre en œuvre, en cas de dépassement d'exposition. Celle-ci est caractérisée par des « valeurs déclenchant l’action » (VA), quantifiables et/ou mesurables et intégrant un coefficient de sécurité pour une mise en application opérationnelle des limites d’exposition, et des « valeurs limites » (VLE), au-delà desquelles des effets délétères sur la santé du travailleur risquent d'apparaître dans les conditions « normales » de travail.

Un préventeur au sein de l'établissement de Santé ou une fonction externalisée

Les notions de VLE et de VA sont des outils utilisés très couramment dans les disciplines de prévention et de sécurité. Ces valeurs permettent à la personne en charge de la gestion des risques professionnels de dimensionner le système de sécurité au travers de l’analyse, de l’organisation du travail, et la définition des conditions dites normales de travail. pouvant imposer l’utilisation de protection, ou une organisation spécifique.

En outre, signalons également que lorsqu’une exposition au-delà des VLE est détectée ou lorsqu’un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d’une exposition à des CEM est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d’une surveillance médicale.

Dans ce cadre, l’employeur doit consigner dans le Document unique d’évaluation des risques professionnels une évaluation des ris

ques résultant de l’exposition des travailleurs. Cette évaluation est réalisée par les salariés compétents pour la coordination et la gestion globale des risques professionnels de l’établissement, qui établissent un plan de prév

ention et des plans d’actions. Il s'agit d'une analyse documentaire, complétée, si nécessaire, par des mesures, le plus souvent réalisées par des organismes externes spécialisés. Le salarié compétent a alors un profil de préventeur et peut faire appel à des compétences externes spécialisées (ergonomes, hygiénistes, radioprotectionnistes, consultants…). À défaut de compétences en interne, l’employeur pourra en effet externaliser cette fonction par un service de santé au travail ou un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) enregistré auprès de la DIRECCTE.

Une autorisation administrative particulière en cas de dépassement

Il est indispensable que les travailleurs soient informés et formés aux risques professionnels auxquels ils sont exposés aux CEM et le décret intègre d'ailleurs le programme de formation minimal et opposable adapté à ce contexte. Il objective, en outre, des dispositions particulières aux IRM médicaux et de recherche lorsque les mesures de prévention mises en place ne permettent pas de maintenir l’exposition des travailleurs en deçà des VLE relatives aux effets sur la santé. En cas de dépassement, l’activité est soumise à une autorisation administrative délivrée par la DIRECCTE. L’employeur devra alors démontrer l’absence d’alternative possible au dépassement potentiel des VLE, compte tenu de la pratique de travail, et devra définir les mesures et moyens de protection appropriés permettant de ne pas les dépasser (par exemple, la garantie que l’exposition des travailleurs ne sera que temporaire).

Le décret introduit enfin les conditions d’exposition des femmes enceintes et des jeunes travailleurs aux CEM. Pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, il est interdit de les affecter à des travaux les exposant à des CEM pour lesquels les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence la possibilité de dépasser les valeurs limites d’exposition. Pour les femmes enceintes, l’exposition est maintenue à un niveau aussi faible que possible, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes, et en tout état de cause à un niveau inférieur aux valeurs limites d’exposition du public aux CEM.

Christophe TOURNEUX MERM, Ingénieur Sécurité Qualité Hygiène Environnement spécialisé dans la gestion des risques physiques / PCR - Responsable de l’unité de radioprotection du CHU de Reims / Consultant Sénior en Radioprotection.

Christophe GUIONNET MERM, Cadre de santé, PCR CHU de Nancy

SUR LE MÊME THÈME

La communauté radiologique vent debout contre les dispositions réglementaires qui dévalorisent les actes de radiologie

Tous les radiologues, hospitaliers et libéraux, une fois n’est pas coutume, ont collaboré pour diffuser, le 17 Novembre 2025, un communiqué alertant sur les dangers que la spécialité encourt si les nouvelles dispositions réglementaires relatives à la dévalorisation des actes d’imagerie médicale.

19/11/2025 -

L'ASNR cible les pratiques de la téléradiologie sur le champ de la radioprotection

Dans une étude qu’elle vient de publier, l’ASNR pointe des points de fragilité pour la radioprotection dans le domaine de la téléradiologie. Communication altérée entre téléradiologues, MERM et prescripteurs sont pointés du doigt ainsi qu’une et surcharge de travail pour les paramédicaux. Elle édite...

06/11/2025 -

Les nouveaux tarifs des actes d'imagerie sont publiés

La Décision du 14 octobre 2025 relative à la liste des actes d'imagerie fait craindre des fermetures de cabinets radiologie libérale, selon la FNMR. Ce texte comprend des réductions de valorisation d’actes de radiologie diagnostique et interventionnelle mais c'est l’imagerie en coupe qui subit les p...

21/10/2025 -

La Loi de finances de la sécurité sociale cible l'imagerie lourde et la radiothérapie libérale

Le Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026 vient donc de mettre en pratique les annonces faites l’été dernier par l’IGAS et de l’IGS. Les forfaits techniques d’imagerie lourde et la radiothérapie libérale sont en point de mire pour enclencher des économies à l’assurance maladie. La...

18/10/2025 -

Financiarisation de la radiologie : un flou juridique qui perdure

Les problèmes de la financiarisation de la radiologie sont issus notamment d’une différence majeure entre l’esprit de la Loi et ses applications pratiques. Me Vincent Guillot-Triller, avocat habitué à traiter ce sujet que nous avons rencontré, relate pour nous le rôle primordial que doivent jouer le...

01/09/2025 -

La cybersécurité progresse dans le secteur sanitaire et médico-social

L’Agence du Numérique en Santé vient de publier l’édition 2024 de l’Observatoire des incidents de sécurité des systèmes d’information (SI) pour les secteurs santé et médico-social, un document qui montre une évolution dans l’acculturation des professionnels du secteur.

05/06/2025 -

La radiologie libérale promeut la pertinence des actes plutôt que les baisses tarifaires

Dans le cadre des discussions relatives à la recherche d’accord sur la convention tarifaires des actes médicaux, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) a une nouvelle fois, le 26 Mai 2025, rencontré les syndicats signataires de la convention.

28/05/2025 -

LETTRE D'INFORMATION

Ne manquez aucune actualité en imagerie médicale et radiologie !

Inscrivez-vous à notre lettre d’information hebdomadaire pour recevoir les dernières actualités, agendas de congrès, et restez informé des avancées et innovations dans le domaine.