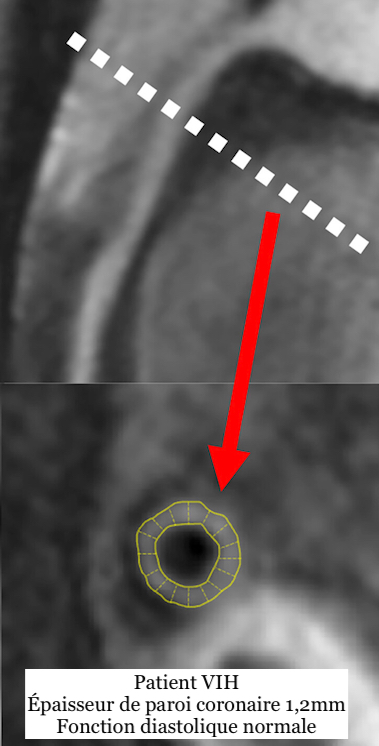

VIH : corrélation entre épaisseur de paroi coronaire et fonction cardiaque altérée

Une nouvelle étude Radiology : Cardiothoracic Imaging montre une corrélation entre augmentation de l’épaisseur de la paroi des coronaires et altération de la fonction diastolique chez les personnes asymptomatiques vivant avec le VIH. Ces résultats pourraient leur être bénéfiques par une prise en charge plus précoce.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 39 millions de personnes vivaient avec le VIH à la fin de 2022, une maladie qui a fait jusqu’ici 40,4 millions de victimes.

Une étude pour évaluer l’impact du VIH sur la fonction cardiaque

Alors que des médicaments thérapeutiques efficaces augmentent l’espérance de vie des personnes vivant avec le VIH, il semble que les maladies cardiovasculaires sont plus fréquentes chez ces personnes que chez les celles qui ne sont pas séropositives, avec une mortalité cardiaque subite estimée 4 fois plus élevée que dans la population générale.

Des chercheurs des National Institutes of Health (NIH) ont entrepris d'évaluer la présence de l'athérosclérose coronarienne précoce et sa relation avec la fonction cardiaque chez les personnes vivant avec le VIH asymptomatiques et présentant un faible risque de maladie cardiovasculaire. Pour l'étude, ils ont recruté 74 adultes (âge moyen de 49 ans) vivant avec le VIH sans maladie cardiovasculaire connue et 25 témoins sains (âge moyen de 46 ans).

Des chercheurs des National Institutes of Health (NIH) ont entrepris d'évaluer la présence de l'athérosclérose coronarienne précoce et sa relation avec la fonction cardiaque chez les personnes vivant avec le VIH asymptomatiques et présentant un faible risque de maladie cardiovasculaire. Pour l'étude, ils ont recruté 74 adultes (âge moyen de 49 ans) vivant avec le VIH sans maladie cardiovasculaire connue et 25 témoins sains (âge moyen de 46 ans).

En vous abonnant à Thema Radiologie, vous débloquez l’accès à l’ensemble de nos contenus premium : dossiers thématiques, tribunes d’experts, analyses technologiques, interviews et décryptages réglementaires.

Profitez de 15 jours d'essai gratuit pour découvrir tous nos contenus premium !

Déjà abonné ? Connectez-vous pour débloquer cet article.

SUR LE MÊME THÈME

Le machine learning traite les données d'IRM pour évaluer le risque d'événement cardiovasculaire après un infarctus du myocarde

Un modèle de machine learning intégrant l'IRM cardiaque et les données cliniques présente d'excellentes performances pronostiques à long terme, supérieures aux modèles traditionnels, pour stratifier le risque d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs pouvant apparaître après un infarctus d...

17/02/2026 -

Le SRES 2026 est annoncé pour début juin !

Le Surgical & Radiological Endovascular Symposium (SRES) 2026 se tiendra les 4 et 5 juin 2026 au Centre de congrès Oustau Calendal de Cassis (13).

16/02/2026 -

Visualiser simultanément le flux sanguin et les tissus cardiaques à partir des données IRM

Grâce à une nouvelle technique d'IRM permettant de visualiser simultanément les tissus cardiaques et le flux sanguin, il est désormais possible de localiser les malformations cardiaques et planifier précisément leur réparation. Une étude publiée dans la Revue Radiology : Cardiothoracic Imaging décri...

12/02/2026 -

Explorer précisément les sténoses calcifiées au coroscanner grâce au deep learning

Des discordances significatives apparaissent souvent entre le coroscanner et la coronarographie dans l’évaluation des coronaires fortement calcifiées. Une étude publiée dans la Revue Radiology crée un modèle de deep learning pour l’étude de ces sténoses coronariennes calcifiées, étayée par l’évaluat...

12/02/2026 -

Une nouvelle preuve de la performance de la TDM spectrale pour le diagnostic du cancer du poumon

Dans une étude prospective publiée dans la Revue Radiology et menée auprès de 200 adultes atteints d'un cancer du poumon, la tomodensitométrie à comptage de photons (TDM-CP) a permis de réduire l'exposition aux radiations, de diminuer les effets indésirables et d'obtenir une meilleure qualité d'imag...

03/02/2026 -

Choisir le bon point d'injection pour une lympho-TDM optimale

Étant donné qu’il existe des similitudes entre le système lymphatique de la souris et celui de l’humain, une étude publiée dans la Revue European Radiology expérimente la TDM lymphatique après injection dans les ganglions mésentériques de la souris pour explorer le chylothorax. Ce travail a montré l...

02/02/2026 -

Save the date : les 15èmes Journées Francophones d'Imagerie Cardiovasculaire

Les Journées Francophones d’Imagerie Cardio-Vasculaire (JFICV) 2026 seront rythmées par l’imagerie cardiaque et la radiologie interventionnelle, une session junior ainsi qu’une session paramédicale. Rendez-vous à Lille en Mai 2026 !

22/01/2026 -

LETTRE D'INFORMATION

Ne manquez aucune actualité en imagerie médicale et radiologie !

Inscrivez-vous à notre lettre d’information hebdomadaire pour recevoir les dernières actualités, agendas de congrès, et restez informé des avancées et innovations dans le domaine.