Diagnostic de cardiomyopathie arythmogène : les critères de Padoue évoluent

L’exploration de la cardiomyopathie arythmogène repose, depuis une vingtaine d’années, sur les critères de Padoue. Ces derniers viennent d’être mis à jour par une équipe de chercheurs italiens qui ont publié ce travail dans la Revue European Radiology. L’IRM cardiaque y fait figure, désormais d’examen de base, notamment pour l’identification des variantes biventriculaires ou centrées sur le ventricule gauche.

La cardiomyopathie arythmogène (ACM) est cliniquement associée à des arythmies ventriculaires malignes et à la mort cardiaque subite. Elle est d'origine génétique et caractérisée par un remplacement myocardique fibro-gras, cliniquement associée à des arythmies ventriculaires (AV) malignes et à la mort cardiaque subite.

Les différentes formes de cardiomyopathie arythmogène

Décrite à l'origine comme une dysplasie ventriculaire droite, ses attributs génétique et phénotypique ont conduit à abandonner le terme de dysplasie au profit de cardiomyopathie, afin de souligner la contribution génétique cruciale au développement de la maladie. La recherche a identifié, en effet, des mutations génétiques des desmosomes, structures impliquées dans les jonctions et les adhérences intercellulaires, comme étant impliquées dans la pathogenèse de la maladie, conduisant à une fibrose graisseuse progressive du myocarde.

Décrite à l'origine comme une dysplasie ventriculaire droite, ses attributs génétique et phénotypique ont conduit à abandonner le terme de dysplasie au profit de cardiomyopathie, afin de souligner la contribution génétique cruciale au développement de la maladie. La recherche a identifié, en effet, des mutations génétiques des desmosomes, structures impliquées dans les jonctions et les adhérences intercellulaires, comme étant impliquées dans la pathogenèse de la maladie, conduisant à une fibrose graisseuse progressive du myocarde.

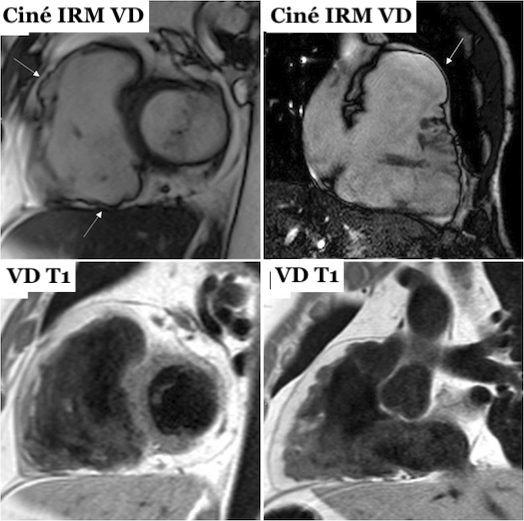

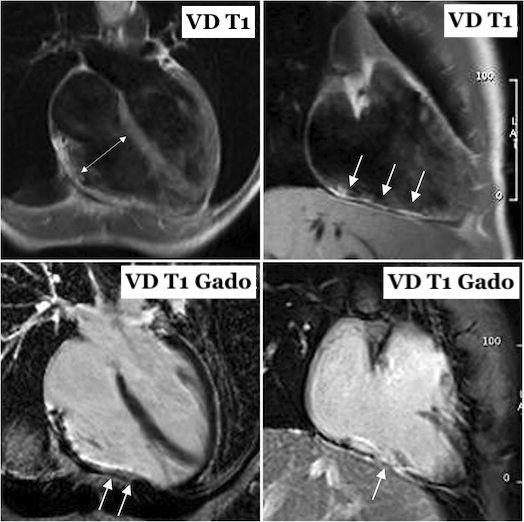

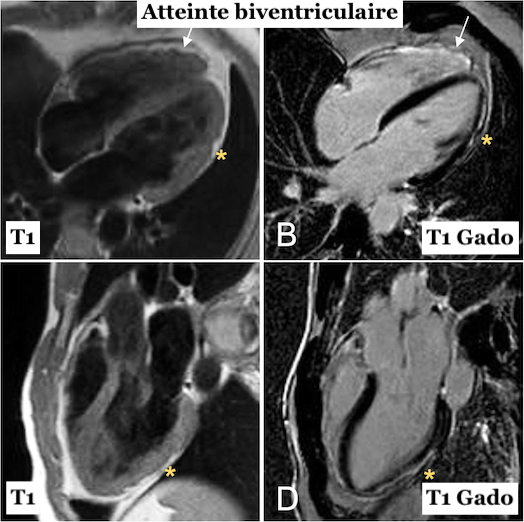

Bien que le premier phénotype décrit ait été caractérisé par une atteinte massive du VD, bien connue sous le nom de cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène (CVDA), la littérature décrit une variante caractérisée par une prédominance gauche l'atteinte ventriculaire (VG) avec des anomalies du VD nulles ou minimes, ainsi qu’une variante biventriculaire caractérisée par une atteinte parallèle des deux ventricules. Une analyse précise de la morphologie et de la fonction ventriculaire est essentielle pour l'évaluation des patients et le dépistage de leurs proches. Les techniques d'imagerie principalement utilisées pour le diagnostic de l'ACM comprennent l'échocardiographie et l’IRM cardiaque.

Mise à jour de l’état de l’art concernant l’imagerie IRM de la cardiomyopathie arythmogène

L'échocardiographie est le premier outil d'imagerie pour l'évaluation des patients suspects d'ACM, mais elle présente des limites importantes dans l'évaluation du VD et n'est pas capable de caractériser le tissu myocardique. Pour ces raisons, la CMR est devenue la technique d'imagerie de choix dans l'ACM, car elle permet une évaluation détaillée de la caractérisation morpho-fonctionnelle et tissulaire du VD et du VG. Bien que la suspicion d'ACM soit devenue aujourd'hui une indication fréquente d’IRM cardiaque, qui est très couramment prescrite chez les personnes jeunes présentant des symptômes cardiovasculaires, des anomalies de l'électrocardiogramme (ECG) ou des battements ventriculaires prématurés.

L'échocardiographie est le premier outil d'imagerie pour l'évaluation des patients suspects d'ACM, mais elle présente des limites importantes dans l'évaluation du VD et n'est pas capable de caractériser le tissu myocardique. Pour ces raisons, la CMR est devenue la technique d'imagerie de choix dans l'ACM, car elle permet une évaluation détaillée de la caractérisation morpho-fonctionnelle et tissulaire du VD et du VG. Bien que la suspicion d'ACM soit devenue aujourd'hui une indication fréquente d’IRM cardiaque, qui est très couramment prescrite chez les personnes jeunes présentant des symptômes cardiovasculaires, des anomalies de l'électrocardiogramme (ECG) ou des battements ventriculaires prématurés.

Mais une compréhension de base de la pathogenèse de l'ACM combinée à la connaissance des principes techniques de l’IRM cardiaque est nécessaire pour des protocoles d’acquisition et des comptes rendus fiables. Dans ce contexte, une équipe de chercheurs de l’Hôpital Universitaire de Padoue (Italie) ont travaillé sur une mise à jour de l'état actuel de l'art concernant l'utilisation de l’IRM cardiaque dans les cas d'ACM, avec un accent particulier sur les nouveaux critères de diagnostic, les protocoles d’IRM et la signification pronostique des résultats de l’IRM spécifiquement pour l’ACM.

Les critères de Padoue mis à jour par une étude italienne

C’est ainsi que les « Critères de Padoue 2020 » font l’objet d’un bilan pour le diagnostic de l'ensemble du spectre des variantes phénotypiques de l'ACM, y compris les variantes ventriculaires gauches. La Revue Européan Radiology publie cette mise à jour réalisée par les chercheurs italiens. L’IRM cardiaque est devenue la technique d'imagerie cardiaque de choix, avec un rôle clé dans le diagnostic de l'ACM y compris pour la caractérisation des variantes de la maladie. Un protocole d'étude d’IRM cardiaque spécifique à l'ACM, ainsi que les forces et les faiblesses de chaque technique d'imagerie, y sont également décrits.

C’est ainsi que les « Critères de Padoue 2020 » font l’objet d’un bilan pour le diagnostic de l'ensemble du spectre des variantes phénotypiques de l'ACM, y compris les variantes ventriculaires gauches. La Revue Européan Radiology publie cette mise à jour réalisée par les chercheurs italiens. L’IRM cardiaque est devenue la technique d'imagerie cardiaque de choix, avec un rôle clé dans le diagnostic de l'ACM y compris pour la caractérisation des variantes de la maladie. Un protocole d'étude d’IRM cardiaque spécifique à l'ACM, ainsi que les forces et les faiblesses de chaque technique d'imagerie, y sont également décrits.

La classification traditionnelle des cardiomyopathies repose moins, désormais, sur l'échocardiographie et l'angiographie, capables d'identifier les anomalies morpho-fonctionnelles du cœur telles que l'hypertrophie ou la dilatation. Elle répond aujourd’hui à l’IRM cardiaque qui a permis de caractériser le phénotype de la maladie, en particulier les variantes biventriculaires et à dominante gauche, comme l’indiquent les critères de Padoue mis à jour par cette étude italienne.

SUR LE MÊME THÈME

Le machine learning traite les données d'IRM pour évaluer le risque d'événement cardiovasculaire après un infarctus du myocarde

Un modèle de machine learning intégrant l'IRM cardiaque et les données cliniques présente d'excellentes performances pronostiques à long terme, supérieures aux modèles traditionnels, pour stratifier le risque d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs pouvant apparaître après un infarctus d...

17/02/2026 -

Le SRES 2026 est annoncé pour début juin !

Le Surgical & Radiological Endovascular Symposium (SRES) 2026 se tiendra les 4 et 5 juin 2026 au Centre de congrès Oustau Calendal de Cassis (13).

16/02/2026 -

Visualiser simultanément le flux sanguin et les tissus cardiaques à partir des données IRM

Grâce à une nouvelle technique d'IRM permettant de visualiser simultanément les tissus cardiaques et le flux sanguin, il est désormais possible de localiser les malformations cardiaques et planifier précisément leur réparation. Une étude publiée dans la Revue Radiology : Cardiothoracic Imaging décri...

12/02/2026 -

Explorer précisément les sténoses calcifiées au coroscanner grâce au deep learning

Des discordances significatives apparaissent souvent entre le coroscanner et la coronarographie dans l’évaluation des coronaires fortement calcifiées. Une étude publiée dans la Revue Radiology crée un modèle de deep learning pour l’étude de ces sténoses coronariennes calcifiées, étayée par l’évaluat...

12/02/2026 -

Une nouvelle preuve de la performance de la TDM spectrale pour le diagnostic du cancer du poumon

Dans une étude prospective publiée dans la Revue Radiology et menée auprès de 200 adultes atteints d'un cancer du poumon, la tomodensitométrie à comptage de photons (TDM-CP) a permis de réduire l'exposition aux radiations, de diminuer les effets indésirables et d'obtenir une meilleure qualité d'imag...

03/02/2026 -

Choisir le bon point d'injection pour une lympho-TDM optimale

Étant donné qu’il existe des similitudes entre le système lymphatique de la souris et celui de l’humain, une étude publiée dans la Revue European Radiology expérimente la TDM lymphatique après injection dans les ganglions mésentériques de la souris pour explorer le chylothorax. Ce travail a montré l...

02/02/2026 -

Save the date : les 15èmes Journées Francophones d'Imagerie Cardiovasculaire

Les Journées Francophones d’Imagerie Cardio-Vasculaire (JFICV) 2026 seront rythmées par l’imagerie cardiaque et la radiologie interventionnelle, une session junior ainsi qu’une session paramédicale. Rendez-vous à Lille en Mai 2026 !

22/01/2026 -

LETTRE D'INFORMATION

Ne manquez aucune actualité en imagerie médicale et radiologie !

Inscrivez-vous à notre lettre d’information hebdomadaire pour recevoir les dernières actualités, agendas de congrès, et restez informé des avancées et innovations dans le domaine.