SEP: les axes de recherche spécifiques du programme DHUNE

Les recherches sur la compréhension de la SEP avancent. Le Pr Jean Pelletier (AP-HM), revient pour nous sur les travaux du programme DHUNE pour expliquer la remyélénisation afin mieux réparer les lésions et pour tenter d'identifier la maladie plus en amont.

À l'approche de la Journée internationale de la Sclérose En Plaques (SEP), nous souhaitions ici donner la parole au Pr Jean Pelletier, Chef du Service de Neurologie et de l'Unité Neuro-Vasculaire de l'Hôpital de la Timone (AP-HM), sur les avancées obtenues récemment par DHUNE, le processus pluridisciplinaire dédié aux maladies neuro-dégénératives (Alzheimer, Parkinson, SLA, SEP, Huntington).

Mieux comprendre la démyélinisation et le remyélénisation

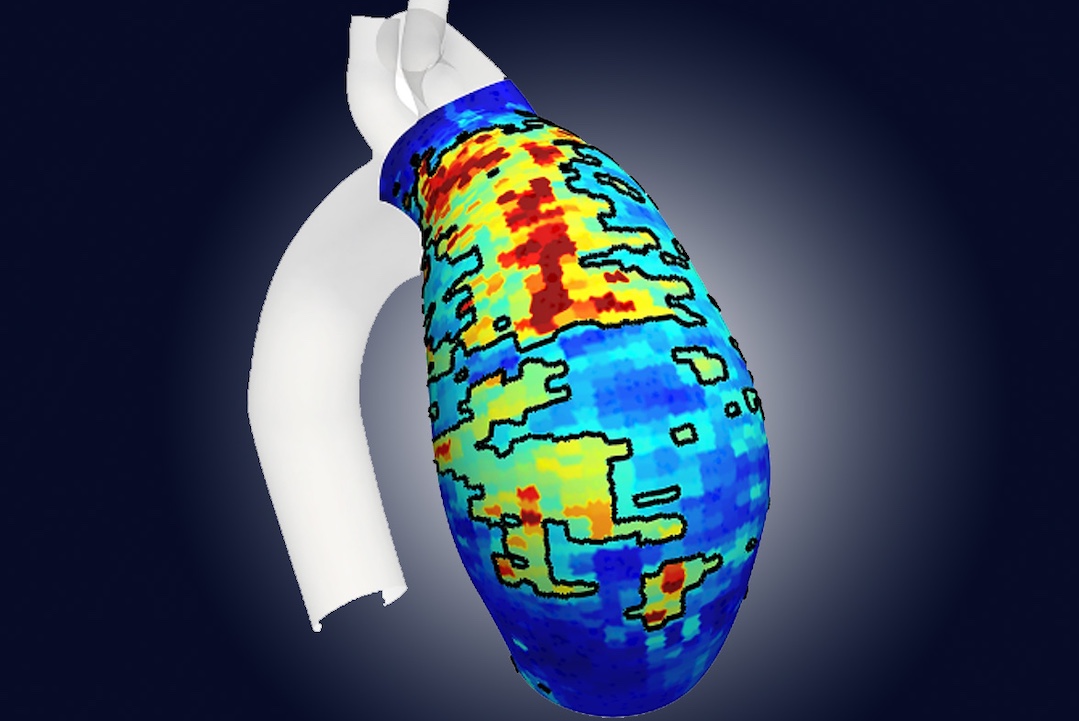

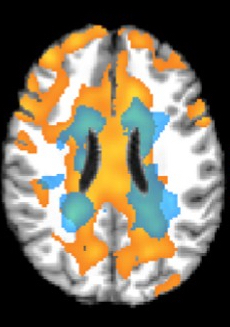

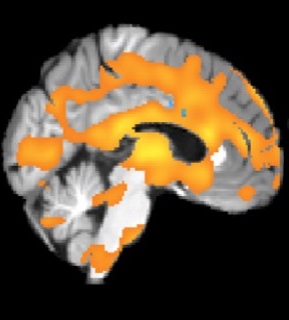

L'action de DHUNE pour la SEP se place selon deux approches. Un protocole IRM de suivi des lésions démyélinisantes et de leur réparation a tout d'abord été développé. "Nous essayons de mieux comprendre la démyélinisation et la remyelinisation à l’aide d’une nouvelle technique d’imagerie IRM de transfert d’aimantation, précise le Pr Pelletier. Une étude est en cours dans notre centre clinique et IRM qui est intégré au programme DHUNE, avec 30 patients qui bénéficient d’une IRM tous les 2 mois, nous permettant de suivre les lésions, leur évolution et leur possible réparation." Pour compléter cette approche, l’équipe de recherche fondamentale du docteur Pascale Durbec a montré que des cellules souches immatures de cerveaux de modèles animaux atteints de sclérose en plaques étaient capables de se différencier vers des cellules réparatrices de myéline. Cette découverte semble prometteuse car ces cellules souches existent dans le cerveau adulte.

L'action de DHUNE pour la SEP se place selon deux approches. Un protocole IRM de suivi des lésions démyélinisantes et de leur réparation a tout d'abord été développé. "Nous essayons de mieux comprendre la démyélinisation et la remyelinisation à l’aide d’une nouvelle technique d’imagerie IRM de transfert d’aimantation, précise le Pr Pelletier. Une étude est en cours dans notre centre clinique et IRM qui est intégré au programme DHUNE, avec 30 patients qui bénéficient d’une IRM tous les 2 mois, nous permettant de suivre les lésions, leur évolution et leur possible réparation." Pour compléter cette approche, l’équipe de recherche fondamentale du docteur Pascale Durbec a montré que des cellules souches immatures de cerveaux de modèles animaux atteints de sclérose en plaques étaient capables de se différencier vers des cellules réparatrices de myéline. Cette découverte semble prometteuse car ces cellules souches existent dans le cerveau adulte.

Identifier la maladie plus tôt grâce à l'IRM 7T

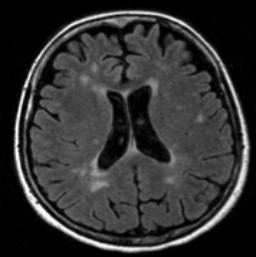

DHUNE s'attache, selon une seconde approche, à comprendre ce qui se passe en tout début de la maladie. Le Pr Pelletier évoque ainsi l'aide apportée par la modalité d’IRM 7T installée au CEMEREM, la seule qui existe en France pour l’application clinique et qui permet de déceler des lésions invisibles sur des machines moins puissantes. "Lorsque les premiers symptômes s’expriment chez le patient, dans 70% des cas, l’imagerie montre l’existence de lésions anciennes, ce qui indique que la maladie a démarré des mois ou des années plus tôt. Avec les équipes des CHU de Nice, Montpelier et Nîmes, nous avons élaboré un protocole de suivi de patients qui sont au tout début de la maladie, qui ont fait

DHUNE s'attache, selon une seconde approche, à comprendre ce qui se passe en tout début de la maladie. Le Pr Pelletier évoque ainsi l'aide apportée par la modalité d’IRM 7T installée au CEMEREM, la seule qui existe en France pour l’application clinique et qui permet de déceler des lésions invisibles sur des machines moins puissantes. "Lorsque les premiers symptômes s’expriment chez le patient, dans 70% des cas, l’imagerie montre l’existence de lésions anciennes, ce qui indique que la maladie a démarré des mois ou des années plus tôt. Avec les équipes des CHU de Nice, Montpelier et Nîmes, nous avons élaboré un protocole de suivi de patients qui sont au tout début de la maladie, qui ont fait  une première poussée mais dont l’IRM est normale en dehors de la lésion qui rend compte de cette première poussée", poursuit-il Ce nouveau protocole a démarré début 2019 et prévoit d’inclure 30 patients.

une première poussée mais dont l’IRM est normale en dehors de la lésion qui rend compte de cette première poussée", poursuit-il Ce nouveau protocole a démarré début 2019 et prévoit d’inclure 30 patients.

Nous l'avons compris, les recherches à moyen terme sur la compréhension de la remyélinisation seront primordiales pour agir sur la réparation surtout lorsque les dégâts sont inévitables. "Nous avons fait beaucoup de progrès pour bloquer les poussées et l’évolution de la maladie qui est très hétérogène, mais actuellement nous ne sommes pas capables de réparer certaines séquellesn conclut le Pr Pelletier. Le challenge des années à venir est de mieux comprendre les processus en jeu pour réparer les séquelles en continuant la recherche à l’aide de nouvelles techniques permettant d’imager la dynamique des lésions."

Voir l'interview dans son intégralité ICI.

SUR LE MÊME THÈME

La TEP amyloïde révèle des biomarqueurs de l'Alzheimer chez les patients obèses

Des chercheurs ont présenté, à l’occasion du congrès de la RSNA 2025, la première étude évaluant l'impact de l'obésité sur les biomarqueurs sanguins de la maladie d'Alzheimer. En utilisant la TEP amyloïde, ils ont confirmé l’augmentation de ces biomarqueurs jusqu'à 95 % plus rapide chez les personne...

11/12/2025 -

L'IRM fonctionnelle explique les comportements fanatiques à travers celui des supporters de football

En étudiant l'activité cérébrale des supporters de football par IRM fonctionnelle, des chercheurs ont découvert que certaines régions du cerveau s'activaient lors du visionnage de matchs de leur équipe favorite, déclenchant des émotions et des comportements positifs et négatifs. Dans un article publ...

18/11/2025 -

Des protocoles de tractographie IRM, un espoir pour mieux explorer le cerveau dans le maladie d'Alzheimer

La tractographie par IRM devient un outil pertinent pour évaluer les flux dans les faisceaux de fibres cérébrales. Une étude italienne publiée dans la Revue European Radiology explore la complexité du faisceau cingulaire par tractographie probabiliste et expérimente plusieurs protocoles d’acquisitio...

04/11/2025 -

Consensus européen autour de l'adoption clinique des QReports pour l'IRM de la SEP

Les QReports, outils essentiels pour le diagnostic et le suivi de la SEP par IRM, ont besoin d’un consensus scientifique pour être utilisés en pratique clinique. Des experts européens de cette pathologie ont été appelés à se prononcer sur les critères d’élaboration de cet outil et des recommandation...

13/10/2025 -

Mieux identifier par IRM les effets secondaires des traitements anti-amyloïde

GE HealthCare a récemment conclu un accord pour acquérir icometrix, une entreprise spécialisée dans l’analyse d’imagerie cérébrale assistée par IA pour les troubles neurologiques.

23/09/2025 -

Save the date : les sessions SFNR aux JFR 2025

La Société Française de Neuroradiologie (SFNR) sera très présente aux Journées Francophones de Radiologie (JFR) 2025, avec un programme d’une grande diversité, alliant avancées techniques, enjeux cliniques et perspectives d’avenir.

22/09/2025 -

Le programme pluridisciplinaire PREDICTOM pour la détection précoce de l'Alzheimer est lancé

La détection précoce de la maladie d’Alzheimer est l’un des sujets les plus traités par la communauté scientifique médicale. Le programme PREDICTOM, financé principalement par l’Union Européenne et qui vient d'être lancé, fait partie des travaux de recherche qu’il faudra suivre dans un futur proche.

16/09/2025 -

LETTRE D'INFORMATION

Ne manquez aucune actualité en imagerie médicale et radiologie !

Inscrivez-vous à notre lettre d’information hebdomadaire pour recevoir les dernières actualités, agendas de congrès, et restez informé des avancées et innovations dans le domaine.