Recommandations pour le diagnostic des hémorragies gastro-intestinales

Les sociétés savantes américaines qui traitent de l’imagerie gastro-intestinale viennent de publier, dans la Revue Radiology, un document de consensus concernant le diagnostic et le traitement des hémorragies dans cette région anatomique. Différentes techniques sont recommandées selon les localisations du saignement.

La Revue Radiology publie une nouvelle déclaration de consensus intitulée : « Le rôle de l'imagerie pour les saignements gastro-intestinaux : recommandations consensuelles de l'American College of Gastroenterology et de la Society of Abdominal Radiology ».

Différentes techniques d’exploration selon la région anatomique

La déclaration de consensus passe en revue les examens radiologiques utilisés pour évaluer les hémorragies gastro-intestinales, compare les avantages et les limites des examens endoscopiques et propose des recommandations sur les paramètres techniques et l'utilisation des techniques radiologiques pour ces pathologies. En raison d'une large variation dans l'utilisation des examens gastro-intestinaux et d'un manque général de connaissance des avantages et des limites de chaque technique, les chercheurs se sont attachés à formuler un ensemble de recommandations consensuelles multidisciplinaires sur le rôle des examens radiologiques dans tout le spectre des hémorragies gastro-intestinales.

Concernant les hémorragies gastro-intestinales (GI), ils ont distingué les régions GI hautes (80% des hémorragies), les régions GI basses, définies comme un saignement distal par rapport à la valvule iléo-caecale et dans tout le côlon et l’intestin grêle, définies comme des hémorragies qui se produisent entre le ligament de Treitz et la valvule iléo-cæcale et représentent environ 5 à 10 % des hémorragies gastro-intestinales.

En vous abonnant à Thema Radiologie, vous débloquez l’accès à l’ensemble de nos contenus premium : dossiers thématiques, tribunes d’experts, analyses technologiques, interviews et décryptages réglementaires.

Profitez de 15 jours d'essai gratuit pour découvrir tous nos contenus premium !

Déjà abonné ? Connectez-vous pour débloquer cet article.

SUR LE MÊME THÈME

Des arguments solides pour élargir les applications de l'échographie de contraste

L’exploration des lésions hépatiques focales est le seul domaine où l’échographie de contraste est autorisée aujourd’hui. Pourtant, des applications non autorisées peuvent apporter un vrai bénéfice au patient. Dans un article publié dans la Revue European Radiology, des experts évoquent des indicati...

28/01/2026 -

Dépistage du carcinome hépatocellulaire : les recommandations de l'AASLD v2023 montrent leur supériotité

L’échographie fait preuve d’une faible sensibilité pour le dépistage du carcinome hépatocellulaire. De nouvelles recommandations de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) sont parues en 2023. Elles ont été comparées à deux autres systèmes d’évaluation couramment utilisés. Ce...

23/01/2026 -

Un modèle d'autosegmentation testé pour prédire la classification de Lauren du cancer gastrique à partir de la TDM

Se servir de la radiomique pour prédire la classification de Lauren pré-opératoire du cancer gastrique à partir d’images de tomodensitométrie est pertinent mais chronophage. Un modèle d’autosegmentation a été testé dans une étude récente publiée dans la Revue European Radiology et a obtenu des résul...

30/12/2025 -

Un modèle de deep learning pour mieux détecter les néoplasies gastriques par TDM

Un nombre significatif de néoplasies gastriques passent inaperçues lors des examens TDM de routine, pour lesquels la segmentation par IA pourrait servir de second lecteur. Des chercheurs chinois ont décrit, dans la Revue Radiology, une approche dédiée basée sur le deep learning qu’ils ont développée...

26/12/2025 -

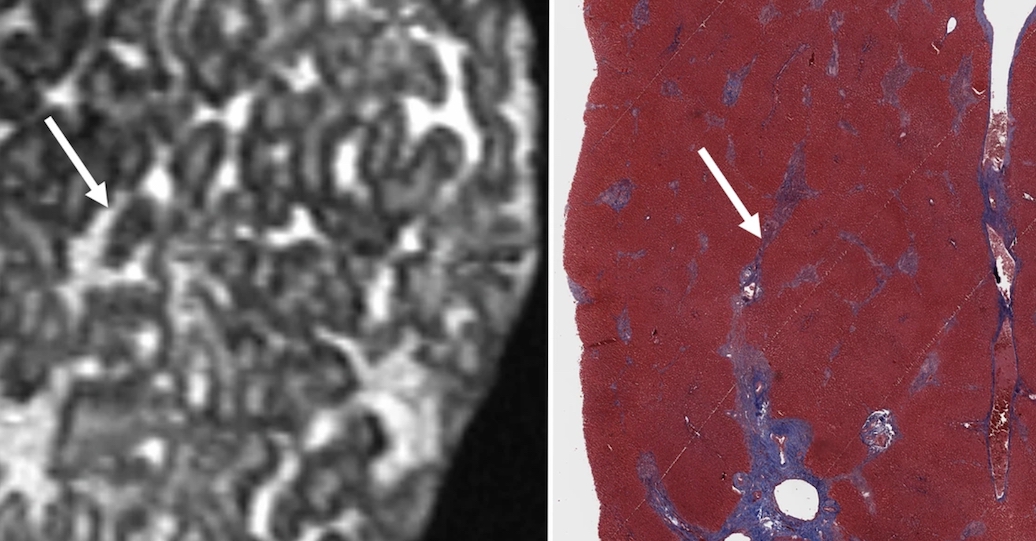

L'IRM 7T comme alternative à l'histopathologie pour l'étude de la fibrose hépatique ex vivo

L’IRM haut champ pourrait potentiellement servir à l’exploration de la fibrose hépatique ex vivo. Une étude française publiée dans la Revue European Radiology compare un échantillon hépatique étudié par histopathologie et par IRM 7T. Les résultats sont jugés comparables et montrent la pertinence de...

12/12/2025 -

L'IRM abdominale en respiration libre évolue encore en pédiatrie

Les techniques d’acquisition IRM abdominale évoluent significativement pour éviter de sédater les enfants. Une étude allemande publiée dans la Revue European Radiology compare des séquences T1w radiales dynamiques en respiration libre à un protocole conventionnel dynamique avec injection. Cette tech...

10/12/2025 -

Des chercheurs américains découvrent un biomarqueur TDM du stress chronique

Grâce à un modèle de deep learning qui identifie un indice de volume surrénalien en tomodensitométrie, des chercheurs ont identifié un biomarqueur inédit du stress chronique. Ils présenteront leur étude lors du congrès annuel de la Radiological Society of North America (RSNA).

28/11/2025 -

LETTRE D'INFORMATION

Ne manquez aucune actualité en imagerie médicale et radiologie !

Inscrivez-vous à notre lettre d’information hebdomadaire pour recevoir les dernières actualités, agendas de congrès, et restez informé des avancées et innovations dans le domaine.