Les mardis de la Radiologie: Radiophobie, radioprotection ou radioprécaution

Le Pr Michel Bourguignon et le Pr Hubert Ducou Le Pointe ont fait le point, le 6 mars 2018 lors des "Mardis de la Radiologie", sur les déterminants de la radioprotection en milieu médical. Justification, optimisation et niveaux de références diagnostiques ont ainsi été présentés aux associations de patients et aux journalistes.

L'agence de communication Ortus organisait, le 6 mars 2018, "Les mardis de l'imagerie" de la Société Française de Radiologie (SFR).

Faire connaître les risques radiologiques au plus grand nombre

Cette réunion animée par le Pr Hubert Ducoup Le Pointe, Responsable du Comité radioprotection de la SFR et le Pr Michel Bourguignon, de l'Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN) et intitulée est « Radiophobie, radioprotection ou radioprécaution », avait pour objectif de faire le point sur les déterminants actuels de la radioprotection auprès des associations de patients et des journalistes présents. C'est le Pr Jean-François Meder, Président de la SFR, qui a ouvert la session, rappelant qu'il était du devoir de la Société savante de faire connaître les risques inhérents à la pratique radiologique, tant pour les professionnels que pour le grand public.

Des sources médicales bien inférieures aux doses naturelles

Le Pr Bourguignon a ensuite réalisé une présentation générale de l'exposition de la population aux rayonnements ionisants de différentes origines, naturelles, médicales, industrielles ou militaires, annonçant en préambule que l’exposition aux rayonnements médicaux reste de niveau inférieur à l’exposition naturelle, autour de 1,6 millisievert. Il est revenu sur le problème des faibles et très faibles doses dont les effets ne sont pas encore connus avec assez de précision. Le Pr Bourguignon a souligné que la radiologie diagnostique et interventionnelle émettent des doses bien en deçà d’une imputabilité potentielle de cancer mais qu'elles ne sont pas anodines pour les patients et leur environnement, au même titre que les radiations naturelles, ou même que la pollution ou l’alimentation.

Le Pr Bourguignon a ensuite réalisé une présentation générale de l'exposition de la population aux rayonnements ionisants de différentes origines, naturelles, médicales, industrielles ou militaires, annonçant en préambule que l’exposition aux rayonnements médicaux reste de niveau inférieur à l’exposition naturelle, autour de 1,6 millisievert. Il est revenu sur le problème des faibles et très faibles doses dont les effets ne sont pas encore connus avec assez de précision. Le Pr Bourguignon a souligné que la radiologie diagnostique et interventionnelle émettent des doses bien en deçà d’une imputabilité potentielle de cancer mais qu'elles ne sont pas anodines pour les patients et leur environnement, au même titre que les radiations naturelles, ou même que la pollution ou l’alimentation.

La justification et le rapport bénéfice/risque

Le Pr Bourguignon est ensuite revenu sur les deux principes essentiels à respecter pour atteindre une radioprotection satisfaisante: la justification et l’optimisation. Pour le premier, il a expliqué la pertinence du rapport bénéfice/risque que doit prendre en compte le prescripteur et a rappelé l'existence du « guide du bon usage des examens d’imagerie » élaboré par la Conseil National de la Radiologie Française (G4) et qui lui permet, en fonction de la pathologie suspectée de choisir l’examen le plus adapté. Il a également rappelé la possibilité, pour le radiologue, de modifier toute demande d’examen et d'y substituer un examen utilisant les rayons X par une échographie ou une IRM par exemple.

Ne pas passer à côté d'un bon diagnostic par défaut d'irradiation

Le Pr Ducou le Pointe a ainsi remarqué que, "si les courriers adressés au comité Radioprotection de la SFR montrent que la crainte des patients est centrée essentiellement autour du risque de cancer, il ne faut pas empêcher les traitements prodigués dans l’intérêt des patients, sans minimiser les risques." Son propos rejoignait ainsi les recommandations des promoteurs du AHARA (As High As Reasonably Achievable) en opposition au ALARA (As Low As …). Certaines explorations irradiantes doivent en effet être réalisées pour donner le plus de chances de guérison aux patients.

Le Pr Ducou le Pointe a ainsi remarqué que, "si les courriers adressés au comité Radioprotection de la SFR montrent que la crainte des patients est centrée essentiellement autour du risque de cancer, il ne faut pas empêcher les traitements prodigués dans l’intérêt des patients, sans minimiser les risques." Son propos rejoignait ainsi les recommandations des promoteurs du AHARA (As High As Reasonably Achievable) en opposition au ALARA (As Low As …). Certaines explorations irradiantes doivent en effet être réalisées pour donner le plus de chances de guérison aux patients.

Le benchmarking des centres de radiologie par les niveaux de référence diagnostiques

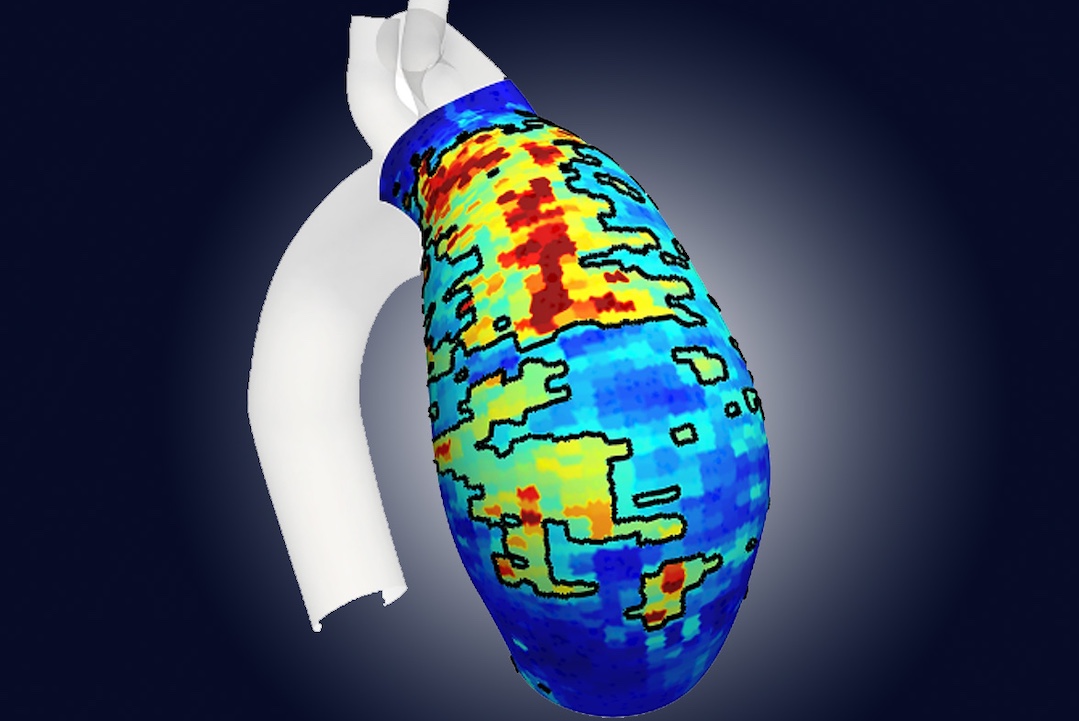

Le second principe de radioprotection est donc l’optimisation, qui correspond à l’engagement du radiologue à optimiser les paramètres de ses machines pour diminuer le plus possible les doses de rayonnements ionisants sans compromettre la qualité de l'image en vue d'un bon diagnostic. Le Pr Bourguignon a fait référence ici aux niveaux de référence diagnostiques, le processus de benchmarking national des doses émises par chaque modalité de radiologie qui permet de comparer, à machines égales, les pratiques de chaque service et les irradiations délivrées. Il a enfin évoqué un élément nouveau et très prometteur pour la radioprotection personnalisée des patients. Il s'agit d'une prise de sang permettant d'évaluer la radiosensibilité individuelle des patients liée à la mutation de certains gènes dont on peut être porteur sans en avoir connaissance, comme la mutation BRCA1/2.

SUR LE MÊME THÈME

L'échographie pour guider les pratiques d'injection d'acide hyaluronique

L’injection d’acide hyaluronique sur le visage peut provoquer un risque d’occlusion vasculaire. Une étude présentée au dernier congrès de la RSNA a montré que l’échographie peut aider à traiter ces complications potentiellement graves. Des injections guidées par l’échographie pourraient également am...

09/12/2025 -

Save the date : les JFR Urgences 2026

La Société Française de Radiologie organise, les 26 et 27 Mars 2026, à l’Hôtel Villa M à Marseille, les JFR Urgences 2026. Cet événement pluriprofessionnel réunira radiologues, MERM, urgentistes, cliniciens spécialisés et soignants de terrain pour deux journées de travail autour de la gestion de la...

03/12/2025 -

Optimisez vos protocoles de TDM grâce aux webinaires Eurosafe Imaging

L’European Society of de radiology (ESR) vient de publier les chiffres d'audience record obtenus par le premier épisode de sa série de webinaires EuroSafe Imaging 2025, « Optimisation en tomodensitométrie : les bonnes pratiques et les erreurs à éviter », qui a été diffusé le 14 octobre 2025.

07/11/2025 -

Record du nombre d'abstracts reçus pour l'ECR 2026 !

L’European Society of Radiology (ESR) vient d'annoncer un nombre record de soumissions de résumés pour son congrès annuel ECR 2026 qui se tiendra du 4 au 8 mars 2026 à l’Austria Center de Vienne (Autriche).

16/10/2025 -

Une surface d'exposition inégalée pour les solutions d'IA au RSNA 2025

La Radiological Society of North America (RSNA) tiendra congrès au McCormick Place de Chicago du 30 novembre au 4 décembre 2025 avec une exposition technique répondant au slogan de l’événement : « Imaging the Individual ».

07/10/2025 -

Marie Curie entre au Musée Grévin

Le directeur général du musée Grévin, Yves Delhommeau, a inauguré, le 2 octobre 2025, la statue de cire de Marie Curie, en compagnie des membres de la direction de l’Institut Curie venus célébrer cet événement.

06/10/2025 -

Les agents emboliques font leur show aux congrès GEST-MSK et ELEC

L’imagerie interventionnelle donne de plus en plus de place aux agents emboliques, tant dans les procédures thoraco-abdominales que celles mettant en jeu les pathologies ostéo-articulaires. Les congrès GEST MSK et European Liquid Embolic Course (ELEC) sont dédiés à ces pratiques innovantes.

30/09/2025 -

LETTRE D'INFORMATION

Ne manquez aucune actualité en imagerie médicale et radiologie !

Inscrivez-vous à notre lettre d’information hebdomadaire pour recevoir les dernières actualités, agendas de congrès, et restez informé des avancées et innovations dans le domaine.