La spectroscopie par résonance magnétique pour un diagnostic de SEP plus précoce ?

Une nouvelle technique de neuroimagerie, la spectroscopie par résonance magnétique du proton, peut détecter les changements biochimiques cérébraux chez les personnes atteintes de sclérose en plaques au début de la maladie. Cette évolution ouvre la voie à une identification plus rapide de la maladie, selon une étude autrichienne publiée dans la revue Radiology.

La Sclérode En Plaques (SEP) touche près de 3 millions de personnes dans le monde et son incidence est en augmentation. Il n'existe toujours pas de traitement curatif, bien que la physiothérapie et les médicaments puissent en ralentir sa progression.

La spectroscopie par résonnance magnétique du proton à l’étude

Les lésions de la substance blanche du cerveau sont la manifestation la plus facilement détectable de la SEP en IRM. Mais ces lésions, liées à la perte de myéline, ne représentent que des lésions tissulaires macroscopiques. Pour un diagnostic plus précoce, il faudrait trouver le moyen d’explorer les changements qui s’opèrent à un stade microscopique ou biochimique.

Les lésions de la substance blanche du cerveau sont la manifestation la plus facilement détectable de la SEP en IRM. Mais ces lésions, liées à la perte de myéline, ne représentent que des lésions tissulaires macroscopiques. Pour un diagnostic plus précoce, il faudrait trouver le moyen d’explorer les changements qui s’opèrent à un stade microscopique ou biochimique.

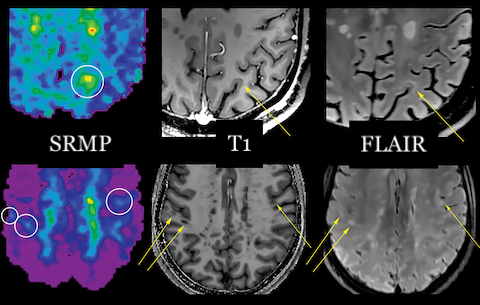

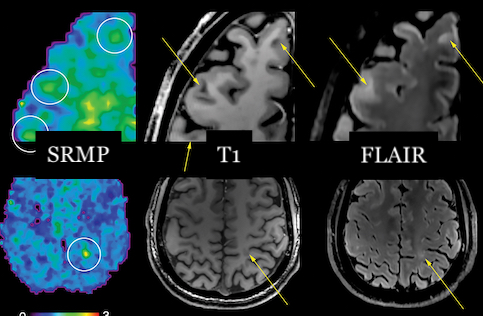

La spectroscopie par résonance magnétique du proton (SRMP) est un outil prometteur dans ce contexte. Au niveau du cerveau, elle peut détecter plusieurs métabolites ayant une pertinence potentielle pour la SEP. Des chercheurs autrichiens ont utilisé cette technique pour comparer les changements biochimiques dans le cerveau de 65 personnes atteintes de SEP avec ceux de 20 témoins sains, dans une étude publiée dans la Revue Radiology. Ils ont utilisé, pour cela, une IRM de 7T.

Visualiser les altérations biochimiques au-delà des lésions démyélinisantes

Les résultats ont montré des niveaux réduits de N-acétylaspartate (NAA) chez les patients atteints de SEP, ce qui montre une altération des neurones dans le cerveau. Les personnes atteintes de SEP font également l’objet de niveaux élevés de myo-inositol (MI), un composé impliqué dans la signalisation cellulaire. Des taux plus élevés indiquent une activité importante de la maladie inflammatoire. Les altérations métaboliques de la substance blanche d'apparence normale et de la substance grise corticale semblaient également liées à la SEP. Les chercheurs ont ainsi mis à jour un rôle potentiel pour l'imagerie SRMP 7T dans la visualisation de la pathologie de la SEP au-delà des lésions démyélinisantes.

Des implications cliniques prometteuses pour une identification précoce de la SEP

« L'IRM des substances neurochimiques permet la détection de changements dans le cerveau des patients atteints de SEP dans des zones anatomiques qui semblent peu visibles sur l'IRM conventionnelle, précise l'auteur principal de l'étude, le Pr Wolfgang Bogner, du High Field MR Center de l'Université de médecine de Vienne (Autriche). Les changements visualisés dans la neurochimie du tissu cérébral d'apparence normale étaient en corrélation avec les handicaps des patients. »

« L'IRM des substances neurochimiques permet la détection de changements dans le cerveau des patients atteints de SEP dans des zones anatomiques qui semblent peu visibles sur l'IRM conventionnelle, précise l'auteur principal de l'étude, le Pr Wolfgang Bogner, du High Field MR Center de l'Université de médecine de Vienne (Autriche). Les changements visualisés dans la neurochimie du tissu cérébral d'apparence normale étaient en corrélation avec les handicaps des patients. »

Les progrès permis par la SRMP ont des applications cliniques importantes, selon la co-auteur de l'étude, le Pr Eva Heckova, du High Field MR Center de l'Université de médecine de Vienne. « Certains changements neurochimiques, en particulier ceux associés à la neuroinflammation, se produisent tôt au cours de la maladie et peuvent non seulement être corrélés avec le handicap, mais aussi être prédictifs d'une progression ultérieure telle que la formation de lésions de sclérose en plaques », a-t-elle ajouté.

Des résultats à confirmer par des essais longitudinaux

Bien que des travaux supplémentaires soient nécessaires pour confirmer les résultats, la SRMP 7T semble prometteuse pour la prise en charge des personnes atteintes de SEP. « Si elle est confirmée dans des études cliniques longitudinales, cette nouvelle technique de neuroimagerie pourrait devenir un outil de choix pour le diagnostic initial, pour la progression de la maladie et le suivi thérapeutique des patients atteints de SEP, poursuit le Pr Bogner.

Les chercheurs s'efforcent d'améliorer encore la qualité d'image de la nouvelle technique et de l'intégrer pleinement pour une utilisation dans les modalités d’IRM clinique de routine.

SUR LE MÊME THÈME

La TEP amyloïde révèle des biomarqueurs de l'Alzheimer chez les patients obèses

Des chercheurs ont présenté, à l’occasion du congrès de la RSNA 2025, la première étude évaluant l'impact de l'obésité sur les biomarqueurs sanguins de la maladie d'Alzheimer. En utilisant la TEP amyloïde, ils ont confirmé l’augmentation de ces biomarqueurs jusqu'à 95 % plus rapide chez les personne...

11/12/2025 -

L'IRM fonctionnelle explique les comportements fanatiques à travers celui des supporters de football

En étudiant l'activité cérébrale des supporters de football par IRM fonctionnelle, des chercheurs ont découvert que certaines régions du cerveau s'activaient lors du visionnage de matchs de leur équipe favorite, déclenchant des émotions et des comportements positifs et négatifs. Dans un article publ...

18/11/2025 -

Des protocoles de tractographie IRM, un espoir pour mieux explorer le cerveau dans le maladie d'Alzheimer

La tractographie par IRM devient un outil pertinent pour évaluer les flux dans les faisceaux de fibres cérébrales. Une étude italienne publiée dans la Revue European Radiology explore la complexité du faisceau cingulaire par tractographie probabiliste et expérimente plusieurs protocoles d’acquisitio...

04/11/2025 -

Consensus européen autour de l'adoption clinique des QReports pour l'IRM de la SEP

Les QReports, outils essentiels pour le diagnostic et le suivi de la SEP par IRM, ont besoin d’un consensus scientifique pour être utilisés en pratique clinique. Des experts européens de cette pathologie ont été appelés à se prononcer sur les critères d’élaboration de cet outil et des recommandation...

13/10/2025 -

Mieux identifier par IRM les effets secondaires des traitements anti-amyloïde

GE HealthCare a récemment conclu un accord pour acquérir icometrix, une entreprise spécialisée dans l’analyse d’imagerie cérébrale assistée par IA pour les troubles neurologiques.

23/09/2025 -

Save the date : les sessions SFNR aux JFR 2025

La Société Française de Neuroradiologie (SFNR) sera très présente aux Journées Francophones de Radiologie (JFR) 2025, avec un programme d’une grande diversité, alliant avancées techniques, enjeux cliniques et perspectives d’avenir.

22/09/2025 -

Le programme pluridisciplinaire PREDICTOM pour la détection précoce de l'Alzheimer est lancé

La détection précoce de la maladie d’Alzheimer est l’un des sujets les plus traités par la communauté scientifique médicale. Le programme PREDICTOM, financé principalement par l’Union Européenne et qui vient d'être lancé, fait partie des travaux de recherche qu’il faudra suivre dans un futur proche.

16/09/2025 -

LETTRE D'INFORMATION

Ne manquez aucune actualité en imagerie médicale et radiologie !

Inscrivez-vous à notre lettre d’information hebdomadaire pour recevoir les dernières actualités, agendas de congrès, et restez informé des avancées et innovations dans le domaine.